80대 고령이기는 했지만 이탈리아 디자인·건축계의 ‘작은 거인’ 알레산드로 멘디니(Alessandro Mendini, 1931~2019)의 타계는 예기치 않은 슬픈 소식이었다. 다소 급작스러웠던 서거였기에 그의 스튜디오 ‘아틀리에 멘디니’가 있는 밀라노 현지에서도 이 거장의 눈부신 자취를 제대로 회고하기에는 준비할 시간이 부족했을 터. 그래도 뾰족한 얼굴이 인상적인 그의 ‘베니니 조각’이 등장한 포스터가 거리에서 곧잘 눈에 띄었고, 장외 전시장에는 ‘감사해요, 알레산드로(Grazie Alessandro)’라는 문구 아래 시적 감수성이 돋보이는 멘디니 특유의 일러스트 작품들이 벽에 걸려 있는 광경도 마주칠 수 있었다. 또 네덜란드의 슈퍼 디자이너 마르셀 반더르스는 ‘Mendini Tribute Cinema’라는 헌정 상영회가 올해 밀라노 디자인 주간에 열리도록 발벗고 나서는 부지런함을 보였다. 디자인 역사에 한 획을 그은 인물이기도 하지만, 한국과도 꽤 인연이 깊었던 알레산드로 멘디니. 부단히 창조 혼을 불태웠던 고인의 삶에 진심으로 경의를 표한다.

2 조명 브랜드 라문(Ramun)의 전자 촛불 ‘깜파넬로(Campanello)’. ‘수유등’으로도 잘 쓰인다.

3 포스트모던 디자인의 신호탄을 쏘아 올린 작품으로 평가받는 ‘프루스트 체어(Proust Chair)’. 사진은 이탈리아 브랜드 카펠리니(Cappellini) 제품.

4 상상력을 절로 북돋는 디자인이 인상적인 네덜란드 흐로닝어 미술관(Groninger Museum)의 내부. 오는 10월 12일 멘디니 회고전 <Mondo Mendini>가 6개월 간 열린다. Photo by Peter Tahl ⓒGroninger Museum

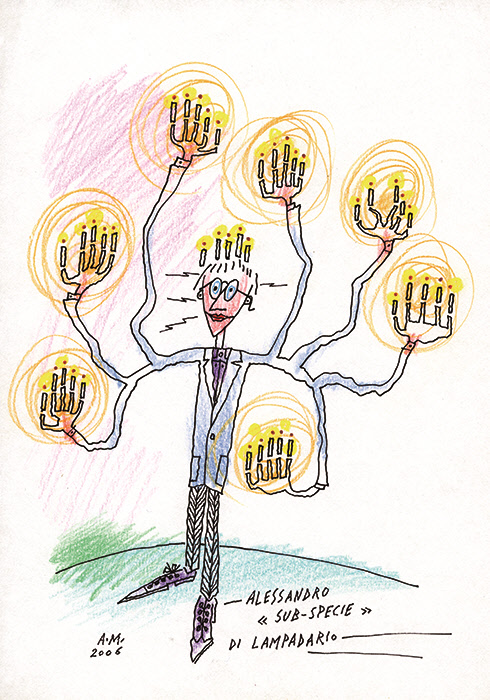

5 알레산드로 멘디니가 ‘자화상’으로 그린 듯한 스케치. 아기자기하고 섬세한 그의 스케치는 보기만 해도 기분이 좋아진다.

6 두 팔 벌린 여성의 형성을 딴 디자인으로 유명한 멘디니의 베스트셀러 ‘안나 G’ 시리즈. 와인 병따개와 마개 등이 있다. 사진 제공 아틀리에 멘디니(Atelier Mendini)

지금으로부터 4년 전, 서울에서 알레산드로 멘디니 개인전이 크게 열렸을 때, 전시 도록의 부제는 ‘The Poetry of Design’이었다. 멘디니의 디자인 언어를 보면 고개가 절로 끄덕여지는 수식어다. 아마도 한국에서는 가장 잘 알려져 있을 법한 베스트셀러로 두 팔 벌린 여성의 형상을 띤 앙증맞은 디자인의 와인 병따개 ‘안나 G’라든가 바로크 시대의 낡은 의자를 캔버스로 삼아 점묘 화가처럼 알록달록한 점을 찍어 새로운 가구로 거듭나게 해 모더니즘의 틀을 깨는 ‘파괴적 혁신’의 상징이 된 ‘프루스트 체어(Proust Chair)’, 상상력을 절로 북돋는 활기 넘치는 디자인으로 포스트모던 건축물의 주요 작품으로 꼽히는 네덜란드 흐로닝어 미술관(Groninger Museum), 그리고 바닥에 닿는 받침대와 빛을 발하는 램프, 그리고 연결 고리, 이렇게 3개의 링(ring)이 ‘수호천사’처럼 조화를 이루는 조명 아물레또(Amuleto, 실제로 이탈리아어로 ‘수호물’이란 뜻을 지닌 이름이다)….

시인의 감성과 지성인의 각성을 겸비했던 크리에이터

그의 방대한 포트폴리오를 훑어보노라면 단지 번뜩이는 아이디어를 옮긴다기보다는 자신의 내면에 지긋하게 차오른 창조적 감성을 작품으로 승화시킨다는 생각이 든다. 그래서일까. 혹자는 그를 가리켜 ‘감정 제조자’라고도 했다. 하지만 언뜻 천진난만해 보이기도 하는 멘디니의 디자인 감성은 그저 툭 던져놓거나 토하는 식으로 표출되지 않고 사색하듯이 수십, 수백 번 스케치로 다듬어진다. 자신이 품은 사고와 감성의 정수가 담긴 언어를 수도 없이 정제하는 시인처럼 말이다. 실제로 그는 시인은 아니지만, 오랜 세월 펜대를 잡았던 이력이 있다. 이탈리아 디자인계 대부 조 폰티(Gio Ponti)가 창간한 건축 잡지 <도무스(Domus)>, 그리고 자신이 창간한 <모도(Modo)> 등의 편집장을 지내면서 15년 넘게 ‘편집인’ 생활을 했다. 당시에 목적성을 강조한 기능주의와 소비주의 등에 대한 비판 의식이 깃든 날카로운 이론으로 무장한 채 모더니즘에 이유 있는 반기를 들었던 그가 ‘조형’에 대한 열망으로 건축가이자 디자이너로 데뷔한 건 50대 중·후반이 되어서다. 물론 특유의 저항 정신이나 실험적인 기조는 미학적 계산은 반영되지만 정형성에 사로잡히지 않는 특유의 재기 발랄한 디자인으로 발현되었다. 하지만 단순히 활기찬 건 아니었다. 그에게는 동심 어린, 하지만 어딘가 애잔함도 느껴지는 시인, 혹은 소설가의 감성도 있었다. 글도, 조형도 넘치게 사랑했고, 아주 운 좋게도 재능까지 뒷받침되었던 것이다. 포스트모던 디자인의 신호탄을 쏘아 올린 의미 있는 작품으로 평가되는 ‘프루스트 의자’를 예로 들자면, 프랑스의 문호 마르셀 프루스트의 작품에서 받은 시적인 영감의 소산이다. “프루스트 체어의 바로크 형태와 점묘법 패턴은 (소설처럼) 묘사적인 캐릭터를 부여해주지요. 강박적으로 이어지는 붓 터치는 프로스트의 책 <잃어버린 시간을 찾아서>처럼 끝이 없는 듯 보이잖아요.” 그는 필자에게 이렇게 설명한 적이 있다.

하마터면 놓칠 뻔했던 행운, 멘디니를 두 도시에서 만나다

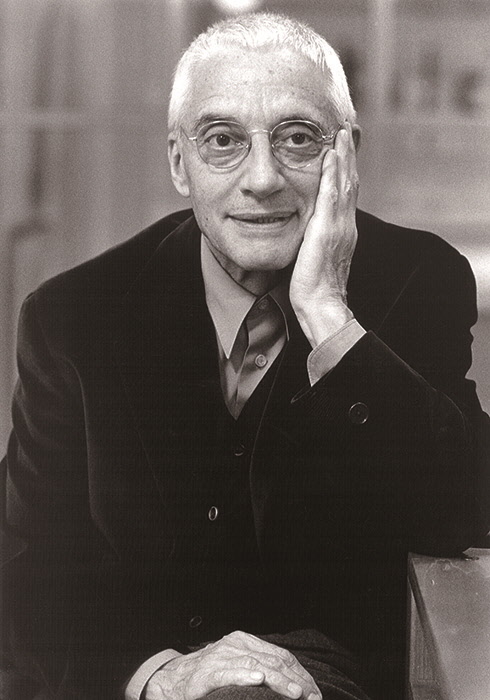

사실 언뜻 차분해 보이는 그의 인상 때문에 오해(?)를 한 적이 있다. 필자는 운 좋게도 멘디니를 서너 번 마주친 적이 있는데, 처음은 11년 전 밀라노에서였다. 당시 영국에서 런던의 크리에이터들을 대상으로 인터뷰 시리즈를 기획하던 중 비자 문제로 이탈리아로 여행을 갔다가 우연히 아틀리에 멘디니를 찾게 됐다. 그에게는 영어가 주 언어가 아니기도 했지만 워낙 작은 몸집에 성성한 백발, 조용하고 나지막한 목소리만 접하고는 ‘이제는 노인이 되셔서 활력도, 활동력도 떨어졌나?’ 하는 생각을 했던 것 같다. 그래서 그런 거장을 뵙고도 당장에는 인터뷰도 추진하지 않았다(런던으로 돌아가 뒤늦게 ‘이메일 인터뷰’를 시도했지만, 이때는 컴퓨터 오류로 연락이 되지 않았던 것 같다). 그렇게 얄팍하게 끝날 운명은 아니었던지 세월이 흘러 또 다른 기회가 선물처럼 찾아왔다. 아물레또 조명 프로젝트를 맡으면서 그가 서울에 왔고, 이번에는 제대로 된 인터뷰를 하게 됐다. 그의 고요하리만치 차분한 인상은 그대로였지만 ‘대화’를 나누다 보니 뒤통수에 뭔가를 맞은 듯 자성을 하게 됐다. 백발이 되어서도 여전한 창조적 열정과 뜨거운 감성을 유지하고 있는 그를 어쩌자고 은퇴 ‘각’인 노장 정도로 생각했단 말인가. 심지어 그는 필자를 기억하고 있었다. “3~4년 전쯤 밀라노의 스튜디오에 찾아오지 않았냐”고 먼저 얘기를 건넸다. 사실 개인적으로 꽤 긴 ‘인터뷰 여정’을 꾸려왔지만, 미디어를 수없이 대하는 거장들이 일일이 저널리스트를 기억할 것이라는 기대를 품지는 않는다. 알레산드로 멘디니는 빼어난 지성과 감수성만 갖춘 게 아니라 유독 타인에 대한 관찰력, 삶에 대한 애정이 넘쳐나는 크리에이터였던 게 아닐까 싶다. 그래서 그의 지인 말에 따르면 여름철에 휴가를 떠나면 멘디니는 외려 아프기도 할 정도로 ‘일’에 대한 갈망과 열정도 끊이지 않았고 말이다. 상상력과 열정이 꿈틀거리는 그의 기분 좋아지는 스케치 파일을 보면 아직 추진 중인 프로젝트를 남긴 채 아흔을 다 채우지 못하고 창조 여정을 갈무리한 점이 못내 아쉽다(물론 충만했지만 말이다). 그리고 또 다른 생을 살 수 있다면 단편 로맨스 소설을 쓰는 작가가 되고 싶다는 소망을 내비치며 미소를 짓던 그의 모습이 가끔씩 그리울 것 같다.