1월 06, 2021

글 심은록(미술 기획·비평가) | Edited by 고성연

2015년, 시력을 잃어가는 80대 노감독 아녜스 바르다(1928~2019)와 한밤중에도 검은 선글라스를 쓰는 30대 포토그래퍼 JR(장 르네, 1983~)이 만났다. 독특한 머리 염색으로 필레올루스(‘작은 바가지’ 같은 모자)를 쓴 듯한 아녜스와 늘 검은 페도라를 착용하는 JR. 이 둘은 국내 개봉작이기도 한 영화 <바르다가 사랑한 얼굴들>(2017)을 공동 연출했다. 작고 통통한 바르다와 큰 키에 마른 몸매의 소유자로 어딘가 조숙해 보이는 JR은 55세의 나이 차가 무색할 만큼, 이 영화에서 유쾌한 ‘케미’를 빚어냈다. 아녜스 바르다는 누벨바그를 이끈 여류 영화감독으로 널리 알려져 있지만, 사실 그녀는 세 가지 삶을 살았다.

JR처럼 포토그래퍼로 커리어를 시작한 그녀는 이후 영화감독이 됐고, 마지막으로는 시각예술가로 활약했다. 거장의 ‘삼색’ 커리어를 짧게나마 추억해본다.

JR처럼 포토그래퍼로 커리어를 시작한 그녀는 이후 영화감독이 됐고, 마지막으로는 시각예술가로 활약했다. 거장의 ‘삼색’ 커리어를 짧게나마 추억해본다.

지난해 말, 파리 4구에 자리한 나탈리 오바디아 갤러리(Galerie Nathalie Obadia)에서 <아녜스 바르다에 의한 발렌틴 슐레겔(Valentine Schlegel Par Agne`s Varda)>이라는 전시가 열렸다. 발렌틴 슐레겔(1925~)은 프랑스의 저명한 도예가이자 조각가로 아녜스 바르다의 죽마고우. 이 전시에는 그간 거의 알려지지 않았던 아녜스의 1950~1960년대 사진 작업을 선보였다. 바로 이 시기의 유명했던 발렌틴의 작업 세계를 담고 있는 사진들이다. 무대의상가이자 예술감독으로 모친과 JR의 만남을 주선한 주인공이기도 한 아녜스의 딸 로잘리 바르다(Rosalie Varda)가 전시 큐레이팅을 맡았다. “발렌틴 슐레겔의 조각품을 어머니가 내게 직접 건네줬는데, 나는 이 작품들과 어린 시절을 보냈다”고 그녀는 회상한다.

백사장에서 꽃피운 우정과 예술적 영감

아녜스는 10대 시절 제2차 세계대전의 여파로 벨기에에서 프랑스 남부 소도시 세트(Se`te)로 가족과 함께 이주했는데, 이웃집에 발렌틴 슐레겔이 살았다. 지중해가 맞닿아 있는 수려한 풍경으로 랑그도크 지역의 베니스라 불리는 아름다운 해안도시 세트는 “바람이 분다. 살아야겠다!”라는 구절로 뭇사람들의 마음을 훔친 시 ‘해변의 묘지’를 쓴 폴 발레리가 태어난 곳이기도 하다. 그렇게 ‘백사장에서 피어난’ 우정을 평생토록 나눈 이 두 여인에게 빼어난 자연경관을 품은 ‘해변’은 창조적 영감을 선사하는 예술적 고향이었다. 문학과 심리학, 예술사, 사진 등을 공부한 아녜스는 포토그래퍼로 사회에 첫발을 내딛었고 국립민 중극장(TNP)에서 일했는데, 우연한 기회에 <라 푸앵트 쿠르트로의 여행(La Pointe Courte)>(1955)이라는 저예산 영화를 찍게 된다. ‘누벨바그의 진정한 시작점’이라는 평론가들의 찬사를 받은 이 실험적인 데뷔작은 어촌을 배경으로 하는데, 바로 그 장소가 세트였다(발렌틴 슐레겔도 이 작품의 아티스틱 디렉터로 참여했다).

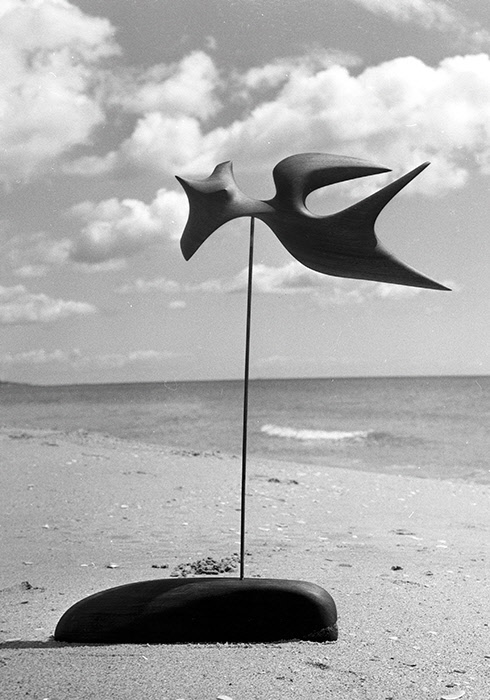

발렌틴도 프랑스 남부의 풍요로운 자연과 고향 세트를 둘러싼 눈부신 지중해에서 예술적 영감을 받았다. 새, 나무 등의 생명체를 둥그스름한 곡선으로 처리하는 그녀의 도자기는 추상조각의 대가 헨리 무어나 한스 아르프에 가까운 언어를 구사한다. 흥미로운 점은 발렌틴의 도자 작품은 일반적인 조각처럼 그 자체로서 완성되는 게 아니라 (나탈리아 오바디아 갤러리의 전시에서 선보인 아녜스가 찍은 사진에서처럼) 꽃, 나무 같은 자연의 생명을 꽂아 넣거나 곁들일 때 비로소 마침표가 찍힌다는 것이다. 건축적인 데커레이션 작업인 ‘벽난로(Chemine′e)’는 슐레겔의 독창성이 가장 잘 드러나는 작품이다. 지중해 풍경에서 영감을 받았다는 이 작업은 하얀 석고로 마감한 부드러운 곡선과 리듬으로 포근한 느낌을 선사한다. 벽난로 옆으로 소파처럼 앉거나 누울 수 있는 넉넉한 공간도 있고, 화병이나 장식품을 놓을 앙증맞은 공간도 포함된 일종의 ‘확장된 벽난로’다.

발렌틴도 프랑스 남부의 풍요로운 자연과 고향 세트를 둘러싼 눈부신 지중해에서 예술적 영감을 받았다. 새, 나무 등의 생명체를 둥그스름한 곡선으로 처리하는 그녀의 도자기는 추상조각의 대가 헨리 무어나 한스 아르프에 가까운 언어를 구사한다. 흥미로운 점은 발렌틴의 도자 작품은 일반적인 조각처럼 그 자체로서 완성되는 게 아니라 (나탈리아 오바디아 갤러리의 전시에서 선보인 아녜스가 찍은 사진에서처럼) 꽃, 나무 같은 자연의 생명을 꽂아 넣거나 곁들일 때 비로소 마침표가 찍힌다는 것이다. 건축적인 데커레이션 작업인 ‘벽난로(Chemine′e)’는 슐레겔의 독창성이 가장 잘 드러나는 작품이다. 지중해 풍경에서 영감을 받았다는 이 작업은 하얀 석고로 마감한 부드러운 곡선과 리듬으로 포근한 느낌을 선사한다. 벽난로 옆으로 소파처럼 앉거나 누울 수 있는 넉넉한 공간도 있고, 화병이나 장식품을 놓을 앙증맞은 공간도 포함된 일종의 ‘확장된 벽난로’다.

70대 중반, ‘시각예술가’로서의 여정을 시작하다

2003년 아녜스 바르다는 베니스 비엔날레에서 전시한 ‘파타투토피아(Patatutopia)’라는 설치 작품을 계기로 ‘시각예술가’로 본격 데뷔한다( ‘파타투토피아’는 ‘파타트(감자)’와 ‘유토피아’를 합친 조어로 ‘감자토피아’를 뜻한다). 7년 전 봄, 필자와의 인터뷰에서 그녀는 “서울의 한 미술관에 ‘파타투토피아’를 전시한 적이 있고, 그때 영화 <이삭 줍는 사람들과 이삭 줍는 여자(Les Glaneurs et la Glaneuse)>도 함께 상영했어요”라며 한국과의 인연을 즐겁게 회상했다. “‘파타투토피아’는 <이삭 줍는 사람들과 이삭 줍는 여자> 이후에 만든 작품이에요. 이 영화에서 아주 많은 ‘감자’를 촬영한 뒤 창고에 뒀는데, 그중 운 좋게 하트 모양 감자가 있길래 관찰도 하고 촬영도 했어요. 놀라운 건 이 감자가 늙어가는데도 동시에 싹이 난다는 사실이에요. 이 감자들은 숨을 쉬고 있었는데, 이러한 변형이 정말 대단하고 신기했죠.” 그녀는 ‘혼돈의 세계(카오스, 죽음)’와 화해하면서 동시에 아름다움을 싹틔우는 평범하고 못생긴 감자들이 자신과 함께 ‘유토피아’를 공유했음을 강조했다.

75세에 도전한 베니스 전시를 계기로 그녀는 자신을 소개할 때 “나이 든 시네 아티스트이자 젊은 시각미술가”라는 반어적 표현을 즐겨 썼다. 2006년, 그녀는 시각예술가로서 까르띠에 현대미술재단에서 개인전을 가졌는데, 당시 프랑스 서부 대서양 연안에 떠 있는 누아르무티에(Noirmoutier) 섬을 파리 한가운데로 옮겨놓아 눈길을 끌었다. 이 섬은 육지와 이어진 교량으로 갈 수 있지만, 제2의 신비스러운 길인 ‘고와의 파사주(Passage du Gois, 약 4.5km)’를 통해서도 접근 가능하다. 이 길은 바닷물에 덮여 있다가 해수면이 가장 낮은 간조 시간대에 자태를 드러낸다. 이때를 기다려 관람객, 낚시꾼, 조개 줍는 이들이 모여든다. 아녜스 바르다는 이 길을 도시적이고 현대적인 느낌으로, 그러나 신비한 ‘빛의 길’로 재현한 것이다. 이때 만든 작품 ‘누아르무티에 3부작’(2004~2005)은 뉴욕 MoMA와 까르띠에 재단에 소장되었다. 이외에도 LACMA(2014), 리옹 비엔날레(2009), 바젤 아트 페어(2010), 퐁피두 미술관(2015) 등에서 전시하면서 시각예술가로서의 여정을 이어간다. 그녀의 사진은 영화의 수많은 장면을 압축한 듯한 질량감을 품고 있고, 설치 작품은 관람객이 스크린 안에 있는 것처럼 영화를 직접 체험하게 하는 힘이 있다.

75세에 도전한 베니스 전시를 계기로 그녀는 자신을 소개할 때 “나이 든 시네 아티스트이자 젊은 시각미술가”라는 반어적 표현을 즐겨 썼다. 2006년, 그녀는 시각예술가로서 까르띠에 현대미술재단에서 개인전을 가졌는데, 당시 프랑스 서부 대서양 연안에 떠 있는 누아르무티에(Noirmoutier) 섬을 파리 한가운데로 옮겨놓아 눈길을 끌었다. 이 섬은 육지와 이어진 교량으로 갈 수 있지만, 제2의 신비스러운 길인 ‘고와의 파사주(Passage du Gois, 약 4.5km)’를 통해서도 접근 가능하다. 이 길은 바닷물에 덮여 있다가 해수면이 가장 낮은 간조 시간대에 자태를 드러낸다. 이때를 기다려 관람객, 낚시꾼, 조개 줍는 이들이 모여든다. 아녜스 바르다는 이 길을 도시적이고 현대적인 느낌으로, 그러나 신비한 ‘빛의 길’로 재현한 것이다. 이때 만든 작품 ‘누아르무티에 3부작’(2004~2005)은 뉴욕 MoMA와 까르띠에 재단에 소장되었다. 이외에도 LACMA(2014), 리옹 비엔날레(2009), 바젤 아트 페어(2010), 퐁피두 미술관(2015) 등에서 전시하면서 시각예술가로서의 여정을 이어간다. 그녀의 사진은 영화의 수많은 장면을 압축한 듯한 질량감을 품고 있고, 설치 작품은 관람객이 스크린 안에 있는 것처럼 영화를 직접 체험하게 하는 힘이 있다.

저항하라, 그리고 삶의 아름다움을 공유하라

2015년 프랑스 칸 영화제에서 명예 황금종려상을 수상한 그녀는 “나는 여성으로 […] 무수한 어려움을 겪었지만, 자유라는 커다란 행복을 얻었다”고 소감을 밝혔다. 그리고 젊은 예술인들을 향해 “현실에서 부딪히는 수많은 실망과 어려움에 ‘저항’하라”라고 격려했다. 그 자신 역시 대중성과 상업성에 타협하지 않고 예술적 이상과 자유를 추구했고 말이다. 그녀와 <바르다가 사랑한 얼굴들>을 공동으로 연출한 JR은 이처럼 저항하는 젊은 작가군에 속한다. 스트리트 아티스트로서 많은 재정적 난관을 겪은 그는 꽤 유명해진 지금도 ‘노 브랜드, 노 로고’라는 원칙(브랜드나 기업의 협찬 거절)을 고수하고 있다. 이제는 선글라스와 모자가 그의 예술적 정체성이 됐지만, 사실 JR이 검은 안경을 쓰는 주된 이유는 사회 고발적인 자신의 작업을 위해서는 익명성이 필요하기 때문이라고. 타의추종을 불허하는 아녜스의 튀는 헤어스타일은 일찌감치 ‘노선’이 정해졌다. 18세 때, 16세기 남성 초상화를 보고는 볼 숏컷(Bowl Shortcut)을 했고, 이후에도 이 스타일을 계속 유지했다고. 어두운 보라색 머리 한가운데 하얀 빵모자를 쓴 것 같은 ‘반어적인’ 헤어스타일은 가운데 머리만 삭발한 중세 수도승의 ‘톤슈라(Tonsura)’ 스타일을 연상시키기도 한다. “(헤어스타일이) 초콜릿과 바닐라 아이스크림 같지 않나요?”라고 되묻는 그녀는 어려운 시기를 겪는 많은 이들에게 자신의 존재가 잠시라도 달콤한 위안이 되기를 바라는 것 같다.

평생에 걸쳐 사회 비판적이고 혁명적인 작업을 해온 아녜스 바르다. 그녀는 매번 마주칠 때마다 기꺼이 삶의 아름다움과 경이를 나누고 싶어 한, ‘긍정 에너지’를 품은 인물이었다. 그래서일까. 필자에게 ‘바르다가 사랑하는 얼굴’이란, 감자처럼 평범하고 단순해도 일상에 함몰되지 않고, 창조적이며 자유로운 싹을 키워내는 ‘감자토피아’ 세계를 가꾸는 자들이다.

평생에 걸쳐 사회 비판적이고 혁명적인 작업을 해온 아녜스 바르다. 그녀는 매번 마주칠 때마다 기꺼이 삶의 아름다움과 경이를 나누고 싶어 한, ‘긍정 에너지’를 품은 인물이었다. 그래서일까. 필자에게 ‘바르다가 사랑하는 얼굴’이란, 감자처럼 평범하고 단순해도 일상에 함몰되지 않고, 창조적이며 자유로운 싹을 키워내는 ‘감자토피아’ 세계를 가꾸는 자들이다.

1 수집품인 칼을 들고 있는 발렌틴 슐레겔을 자신의 카메라에 담은 아녜스 바르다(Agne`s Varda), Linou with a knife of her own collection – Vase and plate, rue Daguerre, Paris, Circa 1955 © Succession Varda Courtesy of the artiste and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels 2. 아녜스 바르다, ‘Chemine′e rue Daguerre’(1959).Vintage silver print from the negative 6 X 6, 18 X 18,1cm. © cine′ tamaris, Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia Paris/Brussels 3. 프랑스 남부 소도시 세트의 해변 위에 놓인 발렌틴의 조각품을 담은 아녜스 바르다의 작품, Sculpture of Valentine Schlegel photographed by Agne`s Varda in 1958 on the beach of Se`te © Succession Varda Courtesy of the artiste and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels 4, 5. 최근 파리의 나탈리 오바디아 갤러리에서 열린 <아녜스 바르다에 의한 발렌틴 슐레겔> 전시 풍경. Photo credit Bertrand Huet / Tutti images, Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia Paris/Brussels 6 2019년 3월 말 90세에 별세한 故 아녜스 바르다. © cine′ tamaris, Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia Paris/Brussels

[ART + CULTURE SPECIAL]

1. Intro_No More Guerrillas 보러 가기

2. 박래현, 1백 세 생일을 맞이해 재조명되다_The Women Who Inspire Us_12 보러 가기

3. 여성 예술가는 어떻게 (다시) 발굴되는가? 보러 가기

4. 미래의 ‘드페오’가 될 법한 여성 작가들의 전시를 찾아서 보러 가기

5. Cindy Sherman vs Sarah Sze_포스트모던 광대 vs 소소한 우주 보러 가기

6. 바르다가 사랑한 ‘감자토피아’의 세계 보러 가기

7. Interview with_Rose Wylie_Hullo, Hullo 보러 가기

8. Art Journey_더페이지갤러리 보러 가기

9. 일관성도 충성심도 없는, 위대한 그 이름 ‘리히터’ 보러 가기

10. Gerhard Richter: Cage Paintings 보러 가기

12. stay with local_안테룸 서울 보러 가기

13. 차가운 디지털의 온기 어린 위로_몰입형 아트 3선 보러 가기

14. Remember the Exhibition 보러 가기