우리나라에서도 드디어 2020년에는 달 착륙선이 발사될 예정이다. 한국항공우주연구원의 성공적인 우주 탐사를 응원하며, 우주에서 영감을 받은 미술가들의 환상적인 작품을 소개한다. 조금만 관점을 달리하면 이 광활한 우주에서 아름답지 않는 것을 찾는 것이 더 어렵지 않을까? 이것이 바로 아티스트들이 우주에서 아이디어를 얻는 가장 큰 이유일 것이다.

2 ‘우주의 작가’로 불리는 오경환 화백의 작품에서는 동양의 우주관이 느껴진다. ‘C-2014-00’, 캔버스 위에 아크릴 채색, 2013~2014년.

<그래비티>, <인터스텔라>, <마션> 등 최근 우주를 다룬 영화가 큰 인기를 모으고 있다. 하지만 ‘우주’가 영화에만 좋은 소재를 제공한 것은 아니다. 우주는 고대에서부터 많은 예술가들에게 영감을 주었고, 이는 우리나라의 거장 이성자와 오경환 화백에게도 예외는 아니었다. 이성자 화백은 아틀리에 이름을 아예 ‘은하수’로 명명할 정도로 우주를 사랑했다. 1951년 프랑스로 떠난 이성자 화백은 초기에는 대지의 강한 생명력을 한국적인 색조로 표현했다. 그러다 1969년 마천루의 도시 뉴욕을 방문하면서 점차 세상을 바라보는 시선이 하늘로 향했다. 비행기를 타고 프랑스와 한국을 수없이 오가면서 바라본 하늘과 우주가 아마도 그녀에게 ‘지구 반대편으로 가는 길’이라는 테마를 선사했을 것이다. 이성자 화백은 1992년 프랑스 투레트에 있던 자신의 아틀리에 옆에 ‘은하수(Rivie`re Argent)’라는 이름의 화실을 신축했다. 음양을 상징하는 반원 2개를 약간 어슷하게 배치한 모양의 스튜디오 두 채로 이루어진 화실 사이에는 작은 시냇물이 흐르고 징검다리가 놓여 있다. 이 화백은 은하수 아틀리에를 두고 ‘내 인생의 완성을 시도한 작품’이라고 표현할 정도로 애착을 가졌다.

1995년 이후 발표한 작가의 작품 ‘은하수의 도시 3월(A City of Mercury March)’, ‘우주의 축제 11월 3(Festive Cosmos November No.3)’, ‘북극곰자리에 있는 나의 오두막 12월(My Cottage of Pole Star December)’은 낭만적이며, 화풍과 컬러 또한 대단히 부드럽다. 대형 캔버스에 그린 아름다운 그림들은 실제 우주에서 바라본 풍경과 크게 다르지 않으리라는 생각이 들 만큼 신비롭고 섬세하다. 흥미로운 것은 작가가 1970년대부터 추구해온 음과 양의 조화가 후반기 우주 시대에도 이어진다는 점이다. 그녀는 음과 양이 기계와 자연, 삶과 죽음, 동양과 서양 같은 상반된 요소의 결합을 상징하는 것처럼, 우주 역시 지상과 천상의 조화라고 해석한다. 이성자 화백의 작품은 압구정역 부근 이성자기념관에서 감상할 수 있다. 큐레이터들이 항상 작품은 직접 봐야 그 진가를 안다고 말하는 이유를 실감할 수 있을 것이다(www.seundjarhee.com).

“인간은 별의 일부분이며 이 공간 속에서 잠깐 있다가 없어지는 시간과 같다. 그러나 필시 시간이란 애초에 없는 것이니 우리의 존재란 공허에 다름 아니다. 우리는 공간의 일부를 점거하다 사라지며, 없어진 후 어디에든 머무르리라는 가설은 근거 있다.” ‘우주의 작가’로 불리는 오경환 화백은 1969년 아폴로 11호가 달 표면에 착륙해서 바라본 지구의 모습을 TV를 통해 지켜본 순간을 아직도 기억하고 있다. 그는 이때 ‘처음으로 거울을 통해 자신을 본 인류가 된 듯한 기분’을 느꼈다고 회고했고, 이 사건은 그의 작품 세계에 큰 변혁을 가져왔다. 이후 40년이 넘도록 작가는 우주를 표현하고 있고, 칠순이 넘은 현재에도 그의 힘찬 에너지는 지속되고 있다. 그의 작품은 추상적이고 관념적일 수밖에 없는 우주에 의미를 부여하는 낭만이 있으며, 한편으로는 ‘사(死) 즉 생(生)이요, 실(實)은 허(虛)’라는 개념을 전제로 한 동양의 우주관이 느껴지기도 한다(http://dmma.daejeon.go.kr).

4 은하수를 사랑한 이성자 화백의 ‘은하수의 도시 3월(Une ville de Mercure Mars)’, 146X114, 1998년.

6 우순옥 작가에게 ‘달’은 이상적인 세계를 상징한다. ‘그곳 The Moon’, 2006~2011년, video projection ⓒ국제갤러리.

우주는 끝을 알 수 없이 광활하지만, 고대부터 우리 인간에게 가장 가까운 우주는 달이었다. 달의 공전과 자전에 따라 사시사철 달라지는 달의 아름다운 모습은 현대의 미술가들에게 도전과 같은 영감을 선사한다. 경주 우양미술관에서 최근 <실재와 가상의 틈: 한국 러시아 미디어 아트의 오늘>전을 연 러시아 미술가 레오니드 티쉬코프의 작품은 보는 이들의 미소를 자아나게 할 만큼 사랑스럽다. 모스크바를 중심으로 활동하는 레오니드 티쉬코프의 ‘사적인 달(Private Moon)’ 연작은 2003년 현대미술 축제인 아트 클라즈마(Art Klazma)에서 조명 설치 작품을 만든 뒤 시작되었다. 작가는 이 조명 작품을 모스크바에 있는 자신의 아틀리에 옥상에서부터 파리, 남극, 북극, 뉴질랜드, 대만, 러시아 우랄 지역으로 이동하며 설치해 동화처럼 따뜻한 작품을 만들고 있다. 르네 마그리트의 작품 ‘9월 16일’에서 아이디어를 얻은 작품으로, 사람과 우주의 상호작용을 체험해보고 싶은 사람이라면 누구에게나 달 모양 조명 설치 장소를 방문할 수 있다고 하니 더욱 흥미롭다. 마치 요정이 나올 것 같은 이 아름다운 작품은 러시아뿐 아니라 세계적으로 폭발적인 인기를 누리고 있다니, 조만간 우리나라에서도 촬영하게 되기를 기대해본다(www.wooyangmuseum.org).

우순옥 작가의 ‘그곳’은 NASA에서 찍은 달의 모습을 느리게 반복해 보여주는 영상 작품이다. 이 작품에서는 계속 변화하는 달의 모습은 한순간도 가질 수 없는 존재에 대한 동경을 상기시킨다. 작가의 작품에 자주 등장하는 ‘달’의 존재는 작가에게 순수하고 때 묻지 않은 영혼이 사는 이상적인 세계를 상징하며 어떤 깨달음의 의미로 작용한다. 작가의 이전 작품인 ‘달-산책’에서 이러한 의미의 기원을 찾아볼 수 있는데, 추운 겨울 한밤중에 자신을 따라오는 밤하늘의 달을 비디오로 찍은 것이다. 변화무쌍한 달을 보며 덧없이 흘러가 부서져버리는 것이 우리의 삶이라면, 그 삶의 저편에 우리가 그리워하는 본질은 불변하는 영원과 같은 무엇일 것이라고 생각한 작가의 성찰은 작품 세계를 관통하는 철학이 되었다. ‘루나 오아시스’ 역시 달에 우주 온실을 개발한다는 뉴스를 보고 영감을 받아 잃어버린 낙원을 상상하며 만든 작품이다(www.kukje.org).

8 우주 검파기와 일렉트로 마그네틱필드 발생기를 이용한 김윤철 작가의 최근작 ‘이펄지(EFFULGE)’(detail).

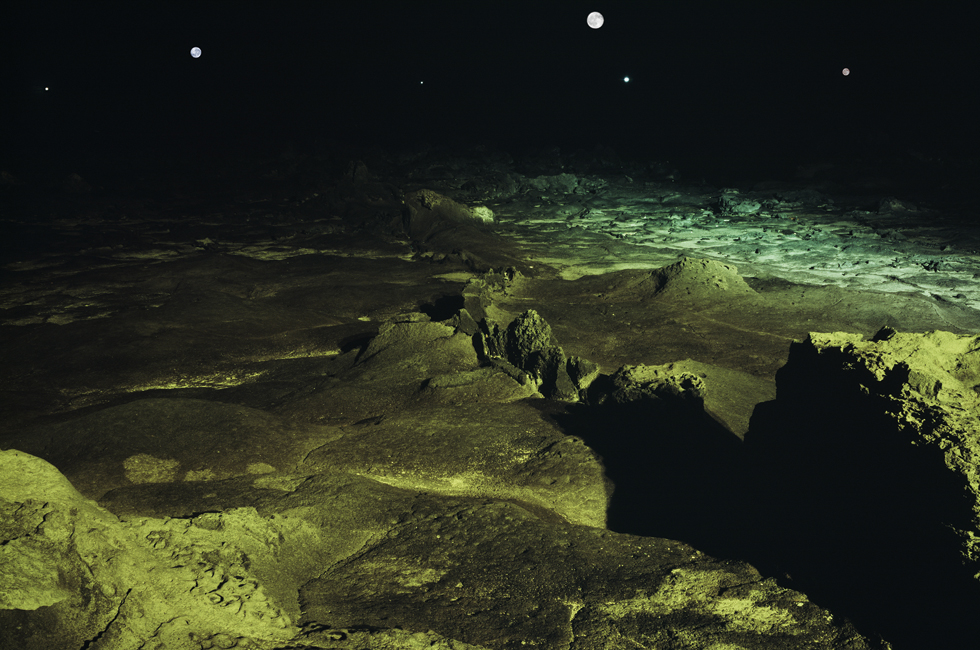

박형근 작가 역시 달에서 많은 에너지를 얻는다. ‘A Voyage’와 ‘Tenseless’ 연작 등에 달이 자주 등장한다. 재미있는 것은 작품 ‘An Known Object’와 ‘No Where’에서 의도적으로 노출된 둥근 반사판과 안테나 접시까지도 달을 암시한다는 사실이다. 달은 구멍이자 빛, 얼굴, 눈에 대한 비유로서 설명할 수 있으며, 작가가 연출한 상황이 세계와 연결되어 있음을 보여주는 초월적 기호로 사용된다. 그렇다면 작가가 생각하는 우주란 과연 무엇일까?

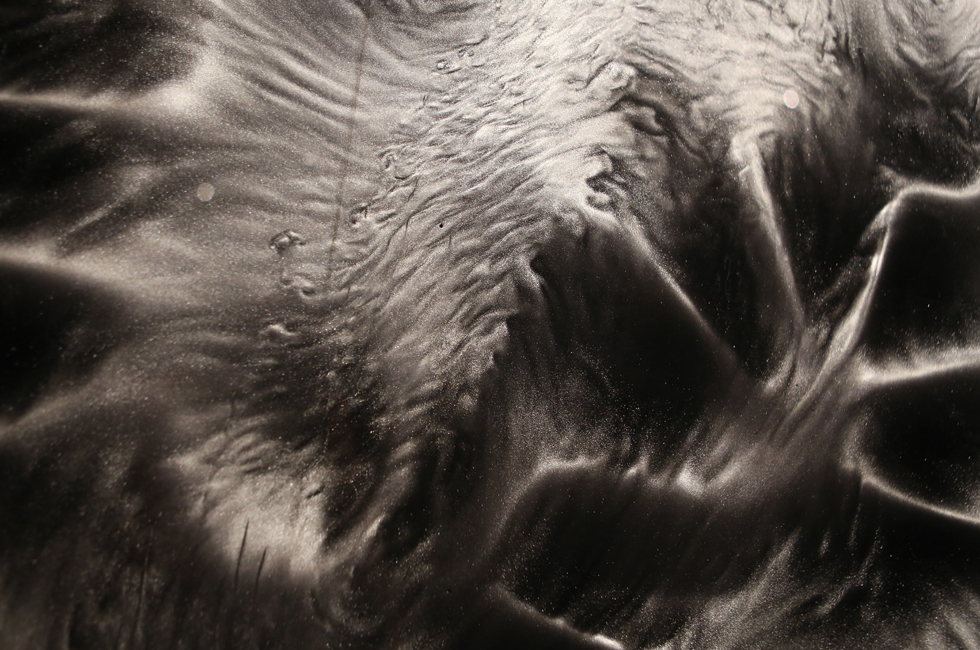

‘Cosmos’는 사실 숲을 촬영한 사진인데, 작품 제목 그대로 별들이 반짝이는 우주처럼 보인다. 작가는 사진 장르의 특성을 살려 수평선에 비친 3개의 빛(‘The Third Moon’)과 숲 속의 햇살(‘Cosmos’)을 또 하나의 우주로 연출한 것이다. 박형근 작가는 서울시립미술관에서 열린, 빅뱅 지드래곤에게 영감을 받은 전시 <피스마이너스원>에서 신작 ‘중력파괴’ 시리즈를 선보이기도 했다. KDK 작가 역시 ‘b’ 시리즈로 우주의 의미에 대해 다시 생각해보게 한다. 전시가 열렸을 당시, 작가가 갤러리에 온 사람들에게 단 한 작품만 빼고는 모두 별이 아니라고 설명해 대혼란이 벌어졌다. 그중 한 작품은 프랑스에서 촬영한 북극성 주변 별들의 형형색색 흔적을 담은 것이었고, 나머지는 모두 검은 커튼 사이로 들어오는 빛, 가죽 의자의 재질, 고장 난 모니터, 프라이팬 바닥 등을 각각 촬영한 것이었다. 설명하지 않았다면 모두가 우주의 신비로운 광경으로 생각했을 텐데, 실제와 허구의 경계를 작품으로 보여준 작가의 감각이 유쾌하다(www.kdkkdk.com).

반면에 중국 미술가 니요위는 실제 우주 사진을 이용해 작품을 만들고 있다. ‘Dust’ 연작은 2010년 처음 시작할 당시에는 인터넷에서 찾은 우주 사진을 기반으로 했으나, 최근에는 독일 미술가 토마스 루프가 실제 별을 촬영한 사진을 사용하고 있다. 이를 통해 작가는 우주 그 자체에 대한 이야기뿐 아니라 예술의 본질에도 의문을 던진다. 인터넷에 떠도는 이름 모를 사진과 유명한 예술가의 사진은 본질적으로 다르지 않다는 예술관 말이다.

이렇듯 예술가들이 과학의 영역에도 큰 관심을 가지고 있다는 것은 새로우면서도 반가운 일이 아닐 수 없다. 한편으로 과학자도 예술가의 행보에 관심을 가질지도 궁금해진다. 정답은 ‘Yes’다. 김윤철 작가가 그 영예의 주인공인데, 실제로 그의 전시를 보고 국내외의 많은 과학연구소에서 심포지엄을 요청해왔고, 천체물리학자 제이미 포레로로메로, 미술사학자 루치아 아얄라 박사와 예술 과학 프로젝트 그룹 ‘플로이드 스카이스’를 결성하기까지 했다. 사실 김윤철 작가의 관심은 미술관이라는 공간을 출렁이는 용액을 담은 커다랗고 투명한 통으로 상상하는 것에서 출발했다. 그리하여 우주에서 날아온 입자와 인공적 환경 변화가 액체 금속질에 영향을 주며 불확정적으로 펼쳐지는 것이다. 특히 우주 검파기와 일렉트로 마그네틱필드 발생기를 이용한 최근작 ‘이펄지’는 그 신기한 움직임에 관객들의 발길이 한참 동안 머무르게 한 작품이다. 이렇듯 과학자와 예술가의 공통점은 보이지 않는 것을 탐구한다는 것이다. 예술가의 상상력은 과학자를 리드할 것이며, 과학자의 도전 정신은 예술가에게 영감을 준다. 2020년, 우리나라에서 달 착륙선을 성공적으로 쏘아 올리게 되면 일어날 새로운 패러다임의 변화가 벌써부터 궁금해진다. 우주의 시작과 끝은 과연 어디인지, 우리는 언제쯤 알게 될까?