3월 19, 2025

글 고성연(샤르자 현지 취재)

SB16_샤르자 비엔날레(Sharjah Biennial) 2025: to carry

‘샤르자(Sharjah)’라는 고유명사를 접하면 눈썹을 치켜올리며 “그게 어디냐?”라고 묻는 이들이 많다. 그도 그럴 것이 아랍에미리트연방(UAE)을 구성하는 7개 토후국 중 하나인 샤르자는 면적(2,590㎢)이 서울시의 4배 정도 되지만 UAE 국토에서는 지분이 아주 적고(3.3%), 인구가 성장세를 타고 있기는 하지만 2백만 명도 채 되지 않는다. 그래서 대다수는 UAE라고 하면 아부다비, 두바이 같은 토후국을 떠올릴 것이다. 그런데 문화 예술계 종사자나 현대미술 애호가라면 ‘샤르자’라는 단어에 반색하는 경우가 많다. 큰 형님 격인 아부다비가 ‘행정 수도’로 중심을 잡고 있고, 두바이가 ‘무역·관광 수도’로 각광받는다면, 샤르자는 ‘문화 수도’로 여겨지기 때문이다. 실제로 유네스코는 일찍이(1998년) 샤르자를 ‘아랍의 문화 수도’로 지정한 바 있다. 그 배경에는 현대미술 생태계에서 아랍 문화권은 물론이고 세계적으로 인정받는 경쟁력 있는 비엔날레가 존재감을 뽐낸다. 30년 넘는 역사 속에서 전성기를 거듭하고 있는 샤르자 비엔날레가 올해로 16회를 맞이해 4개월 넘는 여정을 펼친다(2. 6~6. 15).

# 도시의 심장부를 수놓은 문화 예술 지구

흔히 ‘중동’이라 불리는 지역과 그 문화권을 나름 제대로 접한 건 꽤 오래전 두어 차례 찾은 ‘두바이 아트 위크’에서였다. 아트 페어란 ‘미술 작품’을 사고파는 본질적으로 상업적인 행사라고는 해도, 이를 계기로 다른 영역에 관심을 갖게 하는 기폭제 역할을 하기도 한다. 당시 아랍 문화권을 엿보면서 알게 모르게 얼마나 서구에 경도된 시각과 지식을 지니고 있는지, 심지어 심미안에도 영향을 받았는지 스스로 깨닫게 됐다. ‘중동이라는 표현은 서유럽을 기준으로 한 경우를 가정한 것이다. 당신이 페르시아의 고원 지대에 서 있다면 이른바 중동이라고 불리는 지역은 중서가 된다.’ 타밈 안사리(Tamim Ansary)라는 학자의 저서에 나오는 대목이다. 단초는 두바이였지만 어쩌면 이 지점에서 더 흥미로운 렌즈를 장착하게 된 전개는 샤르자에서 이뤄졌다. 마지막 두바이 체류에서 샤르자 비엔날레(SB13)가 열리고 있다는 소식을 듣고 하루를 ‘비엔날레 산책’에 투자했기 때문이다(교통 체증이 없으면 두바이에서 자동차로 20~30분이면 샤르자에 도착할 수 있다). 당시에는 배를 타고 ‘물길’을 건넜는데 이윽고 당도한 샤르자 도심(Sharjah City)의 비엔날레 주 전시장에 단번에 반했던 기억이 있다. 두바이와는 달리 낮은 스카이라인 속에 모래색 건축물에는 비엔날레를 꾸리는 조직인 샤르자 미술재단(이하 SAF) 본부와 더불어 캘리그래피 광장, 샤르자 아트 뮤지엄 등이 자리하고 있다. 5명의 큐레이터가 함께한 올해 비엔날레(SB16)의 주제는 ‘to carry’로 2백 명 넘는 다국적 작가가 참여했는데, 신작 커미션만 2백 점이 넘는다. 큐레이터와 작가들이 사랑하는 비엔날레인 이유가 있다.

# 옛 장터와 학교, 그리고 비행접시 닮은꼴… 다채로운 공간

세계화 흐름이 거셌던 1990년대, 지구촌 미술계에도 비엔날레 열풍이 불었다. 샤르자 비엔날레는 1993년 탄생한, 이 지역에서 가장 오래된 비엔날레다. 광주비엔날레가 처음 열린 1995년보다 2년 앞선 출발인데, 둘 다 명맥을 이어오고 있다(하지만 광주를 둘러싼 제반 여건은 몹시 아쉽게 느껴진다). 샤르자의 통치자 알 카시미(Al Qasimi) 가문의 술탄 빈 무함마드 알 카시미는 역사학자이자 철학 박사 출신의 지식인으로 1970년대 유전의 발견으로 이어진 원유 수출과 더불어 전통을 수호하고 문화를 꽃피우는 데도 초점을 맞춰왔다. 그 여정에서 샤르자 비엔날레가 탄생했지만 지도상 ‘변방’에 있는 현대미술 행사의 내실과 더불어 브랜드 가치를 더 끌어올리는 데 의미 있는 역할을 한 건 미술 유학파인 술탄의 딸 후르 알 카시미(Hoor Al Qasimi)다. 그녀는 어린 나이에 부친의 프로젝트에 합류했지만(2002년) 커뮤니케이션과 네트워킹 능력이 뛰어나고 추진력도 갖춰 변화의 선봉장 역할을 했다. 국제 미술계와 적극적으로 소통하려면 한시적 운영이 아니라 지속적으로 작동하는 조직이 필요하다는 판단에서 2009년 SAF를 설립한 것도 바로 후르 알 카시미다(대표이자 디렉터를 맡고 있다). 조직을 갖추고 교육, 강연, 연구 등의 프로그램을 다각도로 확대하면서 비엔날레의 규모도 점차 키워나갔다(작가들의 작업실도 많다). 과거 채소를 팔던 시장 건물이라든지 폐교 건물, 도서관 등 샤르자시의 중심에서 멀지 않은 곳들을 전시 공간으로 쓰고 있다. 생생한 전시 콘텐츠로 채운 교실은 물론이고 마당에서는 일렉트릭 연주가 펼쳐지는 학교(Al Qasimyah School)나 비행접시를 닮은 1970년대 건축물인 플라잉 소서(The Flying Saucer)를 수놓는 설치 작업의 오라는 틀에 박힌 화이트 큐브에서 벗어난 공간 특유의 감흥을 선사한다.

# 모래 둔덕과 사막에 펼쳐지는 고요한 세레나데

샤르자시 중심부의 멋스러운 건물들은 물론 도심에서 멀지 않은 역사적 공간도 있지만 장소성이 부각되는 이색적인 풍경과 어우러지는 ‘설치 미학’을 비엔날레 기간에만 즐길 수 있는 외딴 공간도 있다. 올해 비엔날레의 경우, 작품 수가 6백50여 점, 전시장(venue) 수가 크게 17개로 나뉘어 샤르자 전역에 흩어져 있어서다. 물론 전방위적인 비엔날레 투어는 녹록지 않은 여정일 수도 있지만, 그만큼 특별한 분위기를 선사하고, 작업과의 조우가 잘 이뤄졌을 때 뇌리에 깊이 남는다. 같은 작품도 장소에 따라 완연히 다른 느낌을 주는 경험도 재미나다. 2022년 부산비엔날레에서 주목받은 메건 코프(Megan Cope)의 패총에 대한 연구를 기반으로 한 조각은 부하이스(Buhais) 지질학 공원에서 전시되고 있는데, 마치 외계 행성에 온 듯한 건축물이 바위에 둘러싸인 이 공원에서는 다른 느낌으로 다가온다(여기에 퍼포먼스의 운치까지 더해졌다). 올봄 대구미술관에서 개인전을 성황리에 마친 이집트 작가 와엘 샤키의 작품도 ‘아랍 문화권’에서 보니 더 반가웠다. 또 샤르자 지도를 펼쳐놓았을 때 중간 지대에 자리한 ‘Buried Village’에 설치된 찔레 가시로 두른 의자를 형상화한 조각 ‘Brier Patch’(2022)도 그런 사례다. 원래는 뉴욕 매디슨 스퀘어 파크의 커미션 작업인데, ‘유령 마을’이라고도 불리는 이 황량한 모래 둔덕으로 왔다. 올해 처음 비엔날레 전시장으로 쓰였다는 이 쓸쓸한 둔덕은 미국 사회에서 흔히 보이는 ‘교육에의 장벽’을 뜻한다는 그의 작업과 찰떡궁합이 따로 없다. 영구 설치로 남을 예정으로, 작가의 말처럼 ‘시간과 함께 변해갈’ 모습이 궁금해진다. “아마도 (이곳에서는) 더 색이 밝고 단단해질지도 모르겠네요.”

# 바다의 숨결을 느끼며 다음을 기약하다

오프닝 주간이 아니더라도 ‘March Meeting’, ‘April Acts’ 같은 프로그램이 이어진다는 점을 기억할 필요가 있을 것 같다. 샤르자시와 가까운 서쪽 해안과 왕복 3시간 넘게 소요되는 동쪽 끝 바닷가에도 비엔날레가 어어지니 말이다. 후르 알 카시미 대표의 설명대로 아라비아(페르시아)만에 걸쳐 있는 알 함리야(Al Hamriya) 스튜디오와 인도양을 향하는 옛 얼음 공장인 칼바 아이스 팩토리(Kalba Ice Facotry)가 바로 그런 전시장인데, 솔직히 발품 파는 게 아깝지 않았다. 크고 작은 신작 커미션 작품도 다채롭게 전시되어 있는 데다 기존 비엔날레에서 선보인 작품과 재단 소장품과의 앙상블도 흥미롭다. SAF는 1920년대부터 동시대에 이르는 기간에 걸친 소장품을 1천 점 넘게 보유하고 있기도 하다. 한 작가의 작업을 반드시 한 공간에 모아두지 않고 여러 공간에서 선보이는 경우도 있어 ‘찾기’의 재미도 쏠쏠하다. 이번 비엔날레는 큐레이터가 5명이다 보니 산만한 감도 없지 않지만, 동시에 다각적인 해석의 창을 열어놓은 ‘to carry’라는 전시 주제처럼 풍부하기도 하다. 결국 예술을 감상한다는 건 나의 해석으로 체화하는 과정일 수도 있기에 ‘to carry’ 다음에 붙는 명사의 묶음은 저마다 달라질 테고 말이다. 아마도 올해 오프닝 주간에 진행된 프레스+작가 투어에 거의 매일 수백 명의 인파가 자발적으로 몰린 이유가 아닐까(첫 주간 비엔날레 방문객은 2만 명으로 추산된다). 물론 이것이 ‘그들만의 리그’가 아니라 정말로 샤르자 지역민들도 찾고 즐기는 축제로 성장해나가려면 많은 관문이 필요할 것 같다. 두바이로 출퇴근하느라 몇 시간을 길에서 보내는 외국인 노동자들이 밀집된 샤르자의 현실을 감안할 때 더욱 그렇다. 물론 후르 알 카시미의 말에 동의한다. “(그래도) 우리에겐 해야 할 역할이 있지 않나요.”

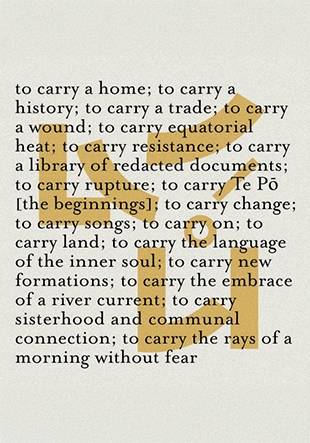

1 올해 16회를 맞이한 샤르자 비엔날레 2025(SB16)의 주제인 ‘to carry’를 담은 키 비주얼 이미지. 큐레이터는 5명(Alia Swastika, Amal Khalaf, Megan Tamati-Quennell, Natasha Ginwala, Zeynep Öz)이다.

2 UAE 7개 토후국 중 하나인 샤르자의 중심부에 있는 문화 예술 지구. Courtesy Sharjah Art Foundation.

3 알 무레이자 스퀘어에 자리한 작품. 호세 곤잘레스 산토스(Jorge González Santo), ‘Internal Embrace’, 2023~ 2025. Commissioned by Sharjah Art Foundation.

4 Marwan Kassab Bachl, ‘Three Palestinian Boys’, 1970, Oil on cavas, 130×162cm.

5 Citra Sasmita, ‘Timur Merah Project XV: Poetry of The Sea, Vow of The Sun’, 2024. Commissioned by Sharjah Art Foundation. Installation view: Sharjah Biennial 16, Caligraphy Museum, Sharjah, 2025.

6 홍콩 출신 작가 엘런 파우(Ellen Pau)의 퍼포먼스 ‘Terroir’(2024). 커미션 작품. Courtesy the artist and Kiang Malingue Gallery, Hong Kong. Performance view: Sharjah Biennial 16, Old Al Jubail Vegetable Market.

7 샤르자 다스만 지역의 건축물 ‘The Flying Saucer’에 설치된 호주 작가 대니얼 보이드의 작업.

8 Hugh ‘Brier Patch’, 2022. Commissioned by Madison Square Park Conservancy, New York. 황량한 모래 둔덕에 펼쳐진 ‘Buried (ghost) Village’에 설치된 작품.

9 Pratchaya Phinthong, We are lived by powers we pretend to understand (process), 2024. Commissioned by Sharjah Art Foundation.

10 지난 2022년 부산비엔날레에도 선보였던 패총 연구를 기반으로 한 작업. Megan Cope, ‘Kinyingarra Guwinyanba’, 2024.

11 Rita Mawuena Benissan, various works, 2024. Installation view: Sharjah Biennial 16, Al Hamriyah Studios, Sharjah, 2025. Image courtesy of Sharjah Art Foundation. Photo by Danko Stjepanovic

12 Nadiah Bamadhaj, ‘The Harvest’, 2023. Installation view: Sharjah Biennial 16, Al Hamriyah Studios, Sharjah. Photo by Ivan Erofeev

13 Adelita Husni-Bey, ‘Like a Flood’, 2025. Commissioned by Sharjah Art Foundation and made possible thanks to the Italian Council programme (2024), with Alserkal Arts Foundation, Dubai.

14 바다가 보이는 칼바 아이스 팩토리의 야외 광장.

※ 3~5, 7~10, 13, 14 ※ 그 밖의 이미지 제공_Sharjah Art Foundation

2 UAE 7개 토후국 중 하나인 샤르자의 중심부에 있는 문화 예술 지구. Courtesy Sharjah Art Foundation.

3 알 무레이자 스퀘어에 자리한 작품. 호세 곤잘레스 산토스(Jorge González Santo), ‘Internal Embrace’, 2023~ 2025. Commissioned by Sharjah Art Foundation.

4 Marwan Kassab Bachl, ‘Three Palestinian Boys’, 1970, Oil on cavas, 130×162cm.

5 Citra Sasmita, ‘Timur Merah Project XV: Poetry of The Sea, Vow of The Sun’, 2024. Commissioned by Sharjah Art Foundation. Installation view: Sharjah Biennial 16, Caligraphy Museum, Sharjah, 2025.

6 홍콩 출신 작가 엘런 파우(Ellen Pau)의 퍼포먼스 ‘Terroir’(2024). 커미션 작품. Courtesy the artist and Kiang Malingue Gallery, Hong Kong. Performance view: Sharjah Biennial 16, Old Al Jubail Vegetable Market.

7 샤르자 다스만 지역의 건축물 ‘The Flying Saucer’에 설치된 호주 작가 대니얼 보이드의 작업.

8 Hugh ‘Brier Patch’, 2022. Commissioned by Madison Square Park Conservancy, New York. 황량한 모래 둔덕에 펼쳐진 ‘Buried (ghost) Village’에 설치된 작품.

9 Pratchaya Phinthong, We are lived by powers we pretend to understand (process), 2024. Commissioned by Sharjah Art Foundation.

10 지난 2022년 부산비엔날레에도 선보였던 패총 연구를 기반으로 한 작업. Megan Cope, ‘Kinyingarra Guwinyanba’, 2024.

11 Rita Mawuena Benissan, various works, 2024. Installation view: Sharjah Biennial 16, Al Hamriyah Studios, Sharjah, 2025. Image courtesy of Sharjah Art Foundation. Photo by Danko Stjepanovic

12 Nadiah Bamadhaj, ‘The Harvest’, 2023. Installation view: Sharjah Biennial 16, Al Hamriyah Studios, Sharjah. Photo by Ivan Erofeev

13 Adelita Husni-Bey, ‘Like a Flood’, 2025. Commissioned by Sharjah Art Foundation and made possible thanks to the Italian Council programme (2024), with Alserkal Arts Foundation, Dubai.

14 바다가 보이는 칼바 아이스 팩토리의 야외 광장.

※ 3~5, 7~10, 13, 14 ※ 그 밖의 이미지 제공_Sharjah Art Foundation

01. SB16_샤르자 비엔날레(Sharjah Biennial) 2025: to carry_30년 넘는 여정 속 공고히 자리 잡은 예술의 메카 보러 가기

02. Interview with 후르 알 카시미 샤르자 미술재단 대표_‘샤르자’ 브랜드를 세상에 각인시킨 변화의 리더십 보러 가기

03. Artist in Focus 보러 가기