1월 02, 2025

글 심은록(AI 영화감독, 미술비평가) Edited by 고성연

이강소의 <풍래수면시>展에 답하며

한국적 추상의 대가 이강소를 ‘텅 빈 충만’이라는 수식을 곁들여 지면에서 소개한 적이 있다. 평생에 걸친 부단한 사유가 담긴 그의 붓질 사이로 빚어지는 여백이 각자가 생각하는 공간을 상상할 수 있는 ‘열린 가능성’이라는 뜻에서였다. 국립현대미술관 서울관에서 펼쳐지고 있는 이강소 개인전 <풍래수면시>(2024. 11. 1~2025. 3. 30)는 우주를 기본적 실재가 없는 관계의 그물로 보는 동양적 사고를 토대로 작가가 추구해온 ‘자유를 향한 무심의 필획’이 충만한 여백을 만들어내고, 그로 인해 생명감을 불러일으키는 기운(氣韻)이 공간을 수놓고 있다. 전시 제목인 ‘풍래수면시’는 송나라 시인 소옹(邵雍, 1011~1077)이 오언절구(五言絶句) 형식으로 지은 시 ‘청야음(淸夜吟)’의 한 구절로 ‘바람이 물을 스칠 때’라는 뜻을 품고 있는데, 오늘날에도 다양한 방식으로 재해석될 만큼 풍부한 의미를 담고 있다. 물결을 지그시 바라보며 시를 주고받던 옛 선비들처럼, 이강소가 던진 운(韻)에 화답한다면 어떤 시구가 어울릴까. 이 글의 필자는 ‘빈 우주는 그림 속에 걸려 있고’라는 뜻을 지닌 ‘허우현도상(虛宇懸圖上)’이라는 시구로 화답했다. 풍류도와 양자역학적 시각을 반영한 이강소의 작품과 이번 전시에 대한 필자의 감상을 응축한 구절이다.- 편집자 주

산수를 옮겨 전당 안에 펼치고

소옹의 시 ‘청야음’은 깊은 산속 정자에서 선비들이 고요히 물결을 바라보며 시를 주고받는 고즈넉한 풍경을 자연스럽게 떠올리게 한다. 국립현대미술관(MMCA) 서울관의 ‘서울박스’라 불리는 전시 공간에 설치된 이강소의 작품들이 이러한 시적 정취와 맞물려, 관람객들에게 풍류적 감각을 불러일으킨다. ‘산수를 옮겨 전당 안에 펼친 듯(山水移堂內)’, 사색적이고 운치 있는 분위기가 형성된다.

서울박스에는 경주 분황사의 무거운 기와를 떠받치다 노쇠해서 물러난 붉은 기둥 세 주가 서 있다. 이 기둥들은 오랜 세월의 풍파로 군데군데 허물어져, 배흘림 기둥인지 민흘림 기둥인지조차 분간하기 어려운 상태다. 기둥이 대들보를 지탱하는 듯 보이지만, 실은 대들보가 없으면 기둥까지 쓰러질 것 같은 역설적인 느낌을 준다(‘나무의 기억 – 1’, 2009). 관람객들은 이 낡은 기둥들을 보며 각자의 경험과 상상력을 통해 정자나 궁궐을 짓는 등 머릿속에서 자신만의 공간을 건축한다.

맞은편에 보이는 주막(‘소멸’, 1973/2024) 위로 거대한 건물의 현판처럼 보이는 작품 ‘청명(淸明)’(2021)이 자리한다. 이 작품은 기호 같기도 하고 글씨 같기도 하며, 제목 그대로 맑고[淸] 밝다[明]. 이와 함께 그 아래 펼쳐진 주막의 풍경은 당나라 시인 두목(杜牧)의 시 ‘청명(淸明)’을 떠올리게 한다. 이 시에서 두목은 “청명 시절에 주가(酒家)가 어디에 있느냐”라고 묻는다. 이러한 질문은 관람객들에게도 은연중에 화답시를 써야 할 것 같은 묘한 의무감을 불러일으킨다. 오래전에 사라진 문인화적 DNA가 이 공간에서 다시 살아난다. 기둥과 주막, 그리고 ‘청명’이라는 작품은 모두 관객의 상상과 사유를 자극하며, 단순한 감상이 아닌 풍류와 교감을 이끌어낸다. 그러면서 과거와 현재를 중첩시키는 사색의 공간이 생성된다.

이강소의 작품은 바람과 물이 만나 찰나에 물결을 흔드는 순간과도 같다. 양자 중첩(quantum superposition)처럼, 그의 작업은 단일한 의미에 고정되지 않고 다양한 해석의 가능성을 열어둔다. 물리적 형태를 갖추었으면서도, 관객의 시선과 감각에 따라 완전히 다른 정서를 불러일으킨다. 이러한 상호작용 속에서 그의 작품은 매 순간 새로운 의미를 생성하며, 관객에게 ‘중첩된 경험’을 제공한다. 그의 작업은 단순히 보는 것을 넘어, 관객이 자신의 감각과 사고를 통해 작품을 체험하고 해석하는 과정을 유도한다. 그는 예술을 통해 관객과 끊임없이 대화하며, 매 순간 새로운 의미를 만들어가는 ‘열린 예술의 장’, 그의 용어로는 ‘멍석’을 제공한다.

서울박스에는 경주 분황사의 무거운 기와를 떠받치다 노쇠해서 물러난 붉은 기둥 세 주가 서 있다. 이 기둥들은 오랜 세월의 풍파로 군데군데 허물어져, 배흘림 기둥인지 민흘림 기둥인지조차 분간하기 어려운 상태다. 기둥이 대들보를 지탱하는 듯 보이지만, 실은 대들보가 없으면 기둥까지 쓰러질 것 같은 역설적인 느낌을 준다(‘나무의 기억 – 1’, 2009). 관람객들은 이 낡은 기둥들을 보며 각자의 경험과 상상력을 통해 정자나 궁궐을 짓는 등 머릿속에서 자신만의 공간을 건축한다.

맞은편에 보이는 주막(‘소멸’, 1973/2024) 위로 거대한 건물의 현판처럼 보이는 작품 ‘청명(淸明)’(2021)이 자리한다. 이 작품은 기호 같기도 하고 글씨 같기도 하며, 제목 그대로 맑고[淸] 밝다[明]. 이와 함께 그 아래 펼쳐진 주막의 풍경은 당나라 시인 두목(杜牧)의 시 ‘청명(淸明)’을 떠올리게 한다. 이 시에서 두목은 “청명 시절에 주가(酒家)가 어디에 있느냐”라고 묻는다. 이러한 질문은 관람객들에게도 은연중에 화답시를 써야 할 것 같은 묘한 의무감을 불러일으킨다. 오래전에 사라진 문인화적 DNA가 이 공간에서 다시 살아난다. 기둥과 주막, 그리고 ‘청명’이라는 작품은 모두 관객의 상상과 사유를 자극하며, 단순한 감상이 아닌 풍류와 교감을 이끌어낸다. 그러면서 과거와 현재를 중첩시키는 사색의 공간이 생성된다.

이강소의 작품은 바람과 물이 만나 찰나에 물결을 흔드는 순간과도 같다. 양자 중첩(quantum superposition)처럼, 그의 작업은 단일한 의미에 고정되지 않고 다양한 해석의 가능성을 열어둔다. 물리적 형태를 갖추었으면서도, 관객의 시선과 감각에 따라 완전히 다른 정서를 불러일으킨다. 이러한 상호작용 속에서 그의 작품은 매 순간 새로운 의미를 생성하며, 관객에게 ‘중첩된 경험’을 제공한다. 그의 작업은 단순히 보는 것을 넘어, 관객이 자신의 감각과 사고를 통해 작품을 체험하고 해석하는 과정을 유도한다. 그는 예술을 통해 관객과 끊임없이 대화하며, 매 순간 새로운 의미를 만들어가는 ‘열린 예술의 장’, 그의 용어로는 ‘멍석’을 제공한다.

1 국립현대미술관 서울박스에서 열리는 이강소의 <풍래수면시>(2024. 11. 1~2025. 3. 30) 전시 풍경. 이강소, ‘청명 淸明 – 21021’, 2021, 캔버스에 아크릴릭 물감, 260×400cm(×3). 이미지 제공_국립현대미술관

2 이강소(b.1943) 작가. Photo by 박찬우, 이미지 제공_이강소 작업실, 국립현대미술관

2 이강소(b.1943) 작가. Photo by 박찬우, 이미지 제공_이강소 작업실, 국립현대미술관

맑은 바람이 전당으로 불어오네

이강소의 초창기 ‘퍼포먼스(이벤트, 해프닝)’를 기억하는 관람객들은 초기 문제작이 일으킨 파격적인 스캔들과 최근 작품에서 드러나는 높은 격조 사이 극명한 차이에 당혹감을 느끼며 현기증을 호소할지도 모른다. 앞서 언급한 ‘소멸’은 그러한 초기 문제작 중 하나로, 1973년 그의 첫 개인전에서 선보인 작업이다. 당시 일반적인 갤러리 전시는 판매에 적합한 그림을 걸어놓는 것이 관례였지만, 이강소는 이러한 전통을 깨고 격조 높은 화랑을 파격적인 선술집으로 탈바꿈시켰다. 1973년, 서울 중구 YWCA 빌딩 지하 명동화랑에서 그는 나무 테이블과 의자처럼 영업의 흔적이 고스란히 배어 있는 물건들을 옮겨 왔고, 무교동 길거리에서 주워 온 메뉴판까지 설치했다. 관람객들은 1백 원을 내고 탁주 한 잔을 마실 수 있었다. 오늘날 이러한 작업을 자연스럽게 받아들일 수 있는 이유는 이강소가 제1세대 아방가르드 퍼포먼스를 통해 실험적 예술의 장을 열었기 때문이다.

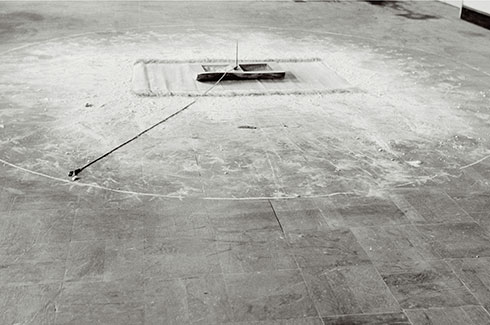

그러나 그의 작업 중 일부는 한국에서 여전히 낯설게 받아들여지고 있다. 대표적으로1975년 파리 비엔날레에서 선보인 ‘무제 75031’은 큰 주목을 받은 퍼포먼스 작품이다. 이강소는 전시관에 닭을 풀어놓고, 닭이 남긴 흔적을 통해 작품을 완성했다. 이 작업은 서구에서도 놀라움을 자아낼 만큼 전위적인 시도로, 살아 있는 동물을 퍼포먼스에 활용한 초기 사례 중 하나로 평가받는다(요셉 보이스의 1974년 퍼포먼스에 이어 두 번째 사례로 볼 수 있다). 이 퍼포먼스가 프랑스에서 가능했던 이유는 1850년 제정된 그라몽 법(Loi Grammont)에 따라 공공장소에서의 동물 학대를 금지하되, 예술적 표현의 테두리 안에서 합법적으로 이루어졌기 때문이다. 관람객들은 닭의 흔적만으로 작품을 해석해야 했으며, 이는 예술적 표현의 경계를 확장하며 그들의 상상력을 자극한 실험적 시도였다. 이 작업은 작가의 특정한 정서를 전달하기보다 관람객이 스스로 사고의 자유를 누릴 수 있도록 멍석을 깔아준 것이었다. 그의 퍼포먼스는 당시 여전히 서구적 관점에 젖어 있던 파리 미술계에 충격과 신선함을 동시에 안겨주었다.

한국 미술계에서는 ‘퍼포먼스’를 새로운 장르로 여겼지만, 정작 작가에게는 ‘퍼포먼스’라는 명칭이 낯설게 느껴졌을 뿐, 행위 자체는 오히려 익숙했다. 이는 자연과 예술, 삶의 조화를 중시한 우리의 전통적인 ‘풍류도(風流徒)’의 정신과 닮았기 때문이다. 그는 자신의 작업에 대해 ‘이강소의 생각’이라는 작가 노트에 이렇게 적었다.

그러나 그의 작업 중 일부는 한국에서 여전히 낯설게 받아들여지고 있다. 대표적으로1975년 파리 비엔날레에서 선보인 ‘무제 75031’은 큰 주목을 받은 퍼포먼스 작품이다. 이강소는 전시관에 닭을 풀어놓고, 닭이 남긴 흔적을 통해 작품을 완성했다. 이 작업은 서구에서도 놀라움을 자아낼 만큼 전위적인 시도로, 살아 있는 동물을 퍼포먼스에 활용한 초기 사례 중 하나로 평가받는다(요셉 보이스의 1974년 퍼포먼스에 이어 두 번째 사례로 볼 수 있다). 이 퍼포먼스가 프랑스에서 가능했던 이유는 1850년 제정된 그라몽 법(Loi Grammont)에 따라 공공장소에서의 동물 학대를 금지하되, 예술적 표현의 테두리 안에서 합법적으로 이루어졌기 때문이다. 관람객들은 닭의 흔적만으로 작품을 해석해야 했으며, 이는 예술적 표현의 경계를 확장하며 그들의 상상력을 자극한 실험적 시도였다. 이 작업은 작가의 특정한 정서를 전달하기보다 관람객이 스스로 사고의 자유를 누릴 수 있도록 멍석을 깔아준 것이었다. 그의 퍼포먼스는 당시 여전히 서구적 관점에 젖어 있던 파리 미술계에 충격과 신선함을 동시에 안겨주었다.

한국 미술계에서는 ‘퍼포먼스’를 새로운 장르로 여겼지만, 정작 작가에게는 ‘퍼포먼스’라는 명칭이 낯설게 느껴졌을 뿐, 행위 자체는 오히려 익숙했다. 이는 자연과 예술, 삶의 조화를 중시한 우리의 전통적인 ‘풍류도(風流徒)’의 정신과 닮았기 때문이다. 그는 자신의 작업에 대해 ‘이강소의 생각’이라는 작가 노트에 이렇게 적었다.

1960년대에 서구 미술계에서 활발하게 진행된 이벤트 혹은 해프닝은 미술의 형식은 아니지만, 고대로부터 동아시아 일상에서 전통적으로 존재해왔다. 바로 ‘풍류도’이다. […] 중국의 서성(書聖)이라 불리는 왕희지의 난정연회(蘭亭宴會)는 이벤트의 원형이라고 할 수 있다. […] 한국동란 이후 조부님이 낙향하셔서 술을 못하심에도 불구하고 정기적으로 작시(作詩)와 낭송의 풍류를 즐기셨고, 이러한 전통은 나에게 이벤트라는 장르가 매우 익숙한 매체가 되게 했다.

그의 퍼포먼스는 서구의 실험적 형식을 차용했지만, 그 뿌리는 동아시아 전통의 풍류와 깊이 맞닿아 있다. 왕희지가 행서(行書)의 최고 걸작인 <난정서(蘭亭序)>에서 ‘앞날은 알 수 없고, 모든 것은 변해가며 머무르지 않는다(向之所欣,俯仰之間,已為陳迹)’라고 읊은 것처럼, 이강소의 퍼포먼스 역시 불확정성과 끊임없이 변화하는 과정 속에서 관객의 참여에 따라 다채로운 의미를 형성한다. 그의 퍼포먼스는 단순한 실험적 행위를 넘어, 동서양의 예술적 경계를 뛰어넘고, 전통과 현대를 아우르며 시대를 초월한 참여와 사유, 그리고 풍류의 미학을 담아낸 예술적 실천이다. ‘맑은 바람(여기서는 ‘풍류’)이 전당으로 불어온다(清風入堂來, 청풍입당래)’.

3 1973년 서울 명동화랑에서 열린 첫 개인전에서 선보인 ‘소멸’ 퍼포먼스 현장.

4 1975년 파리 비엔날레에서 선보인 ‘무제 – 75031’.

※ 3, 4 이미지 제공_국립현대미술관

4 1975년 파리 비엔날레에서 선보인 ‘무제 – 75031’.

※ 3, 4 이미지 제공_국립현대미술관

빈 우주는 그림 속에 걸려 있고

이강소의 회화는 마치 동물이나 오브제의 외곽만 대충 그린 것처럼 보인다. 그마저도 일부만 표현되어 있어 애매하고 완성되지 않은 듯한 인상을 준다. 그러나 이러한 모호함은 단순한 미완성이 아니라, 관람객을 풍류로 초대하고 그의 독특한 ‘양자역학적 관점’을 시각적으로 제시하려는 시도다. 그의 ‘작가 노트’를 보면 예술과 과학의 경계를 넘나드는 시각이 잘 드러난다. 그는 양자역학, 인공지능 같은 과학적 주제를 언급하며, 2017년에 이미 인공지능을 비판하기도 했다. 이 같은 배경 속에서 그의 작업은 점점 더 양자 중첩의 형태로 진화한다. 그의 작품은 상자를 열어봐야만 알 수 있는 ‘슈뢰딩거의 고양이(Schro..dinger’s cat)’ 사고 실험처럼 관람객의 관찰과 해석, 감흥이 이루어지는 순간 비로소 구체적인 의미와 상태를 이뤄낸다. 즉 관람객의 상상과 사유가 작품 일부가 되는 ‘열린 구조’로 설계되었다. 예술과 과학, 고정된 의미와 열린 가능성, 전통과 현대를 아우르며 끊임없이 새로운 의미를 생성해내는 융합적 예술의 실험장으로 기능한다.

이강소의 작업은 원자의 구조를 시각적으로 반영한다. 그는 경계만 그리는 경우가 많으며, 그마저 명확하지 않은 애매함으로 가득 차 있다. 이는 동양 산수화에서 사용되는 백묘법(외곽선만으로 표현)과 여백의 미 전통과 연결된다. 그의 작품은 단순히 그려진 형상뿐 아니라, 바람, 물결, 기호, 전자 구름처럼 알 수 없는 추상적 공간과 그려지지 않은 여백을 통해 완성된다. 인간을 포함한 전 우주는 원자로 이루어져 있다. 원자의 구조를 살펴보면, 우주는 본질적으로 비어 있다. 원자는 중심에 있는 핵과 이를 둘러싼 전자 구름으로 구성되며, 이들 사이의 공간은 대부분 비어 있다. 원자의 부피 중 약 99.9999999999996%가 텅 빈 공간이다. 우주적 관점에서 이 빈 공간은 원자 간 거리와 결합해 전체 우주에서 압도적인 비율을 차지한다. 결국 우주는 거의 대부분 빈 공간으로 이루어져 있다.

그러나 인간은 원자가 반사하거나 흡수하는 빛의 파장을 통해 대상을 시각적으로 인식할 뿐, 원자의 빈 공간을 직접적으로 인식하지 못한다. 우리의 눈과 뇌는 ‘형태’와 ‘경계’만 해석해 실체로 받아들인다. 결국 인간이 ‘보는’ 것은 원자가 반사한 빛을 통해 그려진 이미지에 불과하다. 딱딱한 철난로나 책상 같은 고체도 원자적 관점에서는 전자 구름이 서로 밀어내는 힘에 의해 구조를 유지하며, 과학 철학자 한스 라이헨바흐(Hans Reichenbach)의 표현을 빌리자면 ‘왕모기가 춤을 추는 것’ 같다. 그러나 인간의 감각과 뇌에는 이러한 양자적 움직임을 직접적으로 이해하거나 관찰하지 못하는 한계가 있다. 이강소의 작업은 인간이 실제로 본다고 여기는 세계가 사실은 비어 있는 우주의 본질을 시각적으로 은유한다. 그의 그림에는 ‘이 빈 우주가 걸려 있다(虛宇懸圖上, 허우현도상).’ 이는 관객에게 단순히 형태를 바라보는 데 그치지 않고 경계 너머 보이지 않는 공간을 사유하도록 이끄는 예술적 도전이자, 우주의 진리에 대한 모험이다.

이강소의 작업은 원자의 구조를 시각적으로 반영한다. 그는 경계만 그리는 경우가 많으며, 그마저 명확하지 않은 애매함으로 가득 차 있다. 이는 동양 산수화에서 사용되는 백묘법(외곽선만으로 표현)과 여백의 미 전통과 연결된다. 그의 작품은 단순히 그려진 형상뿐 아니라, 바람, 물결, 기호, 전자 구름처럼 알 수 없는 추상적 공간과 그려지지 않은 여백을 통해 완성된다. 인간을 포함한 전 우주는 원자로 이루어져 있다. 원자의 구조를 살펴보면, 우주는 본질적으로 비어 있다. 원자는 중심에 있는 핵과 이를 둘러싼 전자 구름으로 구성되며, 이들 사이의 공간은 대부분 비어 있다. 원자의 부피 중 약 99.9999999999996%가 텅 빈 공간이다. 우주적 관점에서 이 빈 공간은 원자 간 거리와 결합해 전체 우주에서 압도적인 비율을 차지한다. 결국 우주는 거의 대부분 빈 공간으로 이루어져 있다.

그러나 인간은 원자가 반사하거나 흡수하는 빛의 파장을 통해 대상을 시각적으로 인식할 뿐, 원자의 빈 공간을 직접적으로 인식하지 못한다. 우리의 눈과 뇌는 ‘형태’와 ‘경계’만 해석해 실체로 받아들인다. 결국 인간이 ‘보는’ 것은 원자가 반사한 빛을 통해 그려진 이미지에 불과하다. 딱딱한 철난로나 책상 같은 고체도 원자적 관점에서는 전자 구름이 서로 밀어내는 힘에 의해 구조를 유지하며, 과학 철학자 한스 라이헨바흐(Hans Reichenbach)의 표현을 빌리자면 ‘왕모기가 춤을 추는 것’ 같다. 그러나 인간의 감각과 뇌에는 이러한 양자적 움직임을 직접적으로 이해하거나 관찰하지 못하는 한계가 있다. 이강소의 작업은 인간이 실제로 본다고 여기는 세계가 사실은 비어 있는 우주의 본질을 시각적으로 은유한다. 그의 그림에는 ‘이 빈 우주가 걸려 있다(虛宇懸圖上, 허우현도상).’ 이는 관객에게 단순히 형태를 바라보는 데 그치지 않고 경계 너머 보이지 않는 공간을 사유하도록 이끄는 예술적 도전이자, 우주의 진리에 대한 모험이다.

누가 이 잔을 함께할까

소옹은 ‘청야음’에서 ‘이러한 청신한 맛을(一般淸意味) 아는 사람 적으리라(料得少人知)’라며 세상의 무심함을 안타까워하고, ‘월도오동상음’에서는 ‘뜰 깊숙이 사람은 다시 고요하니(院深人復靜) 이 경치를 누구와 함께 말할까(此景共誰言)’라며 자연의 아름다움을 함께 나눌 대상을 찾는다. 이강소 또한 자신의 예술을 통해 관람객과 교감하며 풍류를 나누고자 한다. 그의 작품은 마치 대화를 요청하는 원운시(原韻詩)처럼 느껴진다. 관람객의 한 사람으로서 그의 작업에 감응한 필자는 인공지능의 도움을 받아 만든 ‘청풍도’라는 제운시(題韻詩)로 화답하며 이 글을 마무리하고자 한다.

1 이강소, ‘무제 – 86019’, 1986, 캔버스에 유화물감, 127.4×158cm.

2 이강소, ‘무제 – 91193’, 1991, 캔버스에 유화물감, 218.2×291cm.

3 이강소, ‘무제 – 91183’, 1991, 캔버스에 유화물감, 218.2×291cm.

4 이강소, ‘무제-96204’, 1996, 캔버스에 유화물감, 218.2×291cm.

※ 1~4 이미지 제공_국립현대미술관

2 이강소, ‘무제 – 91193’, 1991, 캔버스에 유화물감, 218.2×291cm.

3 이강소, ‘무제 – 91183’, 1991, 캔버스에 유화물감, 218.2×291cm.

4 이강소, ‘무제-96204’, 1996, 캔버스에 유화물감, 218.2×291cm.

※ 1~4 이미지 제공_국립현대미술관