올해로 탄생 50주년을 맞이한 지상 최대의 디자인 축제 밀라노 국제가구박람회 (I Saloni 2011). 앞으로 세계를 주도할 최고의 디자인 브랜드들이 펼치는 경연의 열기가 도시 전체를 수놓은 4월의 행사는 축복받은 화창한 날씨 속에서 성대하고 화려하게 치러졌다. 따스하고 기분 좋은 봄 햇살 속에서 오색찬란한 매력을 내뿜는 디자인의 향연. ‘4월은 잔인하다’고 했던 시인 엘리엣(T.S. Eliot)도 빠져들 것 같은 ‘디자인 밀라노’의 봄을 소개한다.

2 스페인 출신의 세계적인 디자이너 패트리샤 우르퀴올라의 작품 ‘빅 니트(Big-Knit)’.

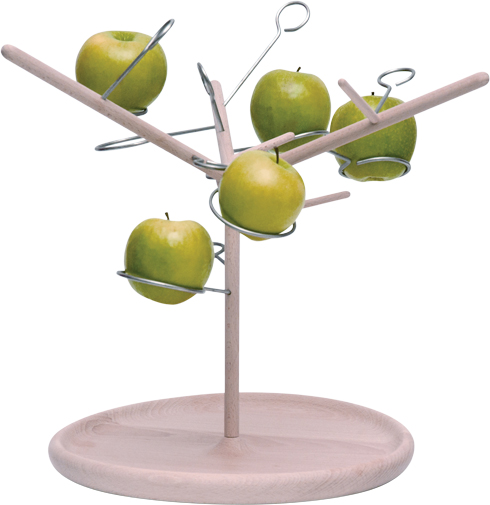

3 네덜란드 암스테르담의 로렌스 판 비어링엔 스튜디오(Laurens Van Wieringen Studio)가 선보인 ‘프루트 블룸(Fruit Bloom)’.

4 베를린 디자이너 베르너 아이슬링어(Werner Aisslinger)가 람브라테 지역에서 선보인 ‘헴프 체어(Hemp Chair)’. 대마와 케나프 등의 자연 소재와 독일 기업 BASF가 개발한 첨단 생태 접착제를 이용해 만든 가볍고 튼튼한 의자다.

5 프랑스 가구 브랜드 리네 로제(Ligne Roset)의 독특한 책상 ‘리라이트(Rewrite)’. 덴마크 디자이너 감프라테시(GamFratesi)의 작품이다.

6 판지로 만든 견고하고 가벼운 탁자. ‘지속 가능한 가벼움’을 지향하는 이탈리아 디자인 업체 A4A의 제품.

7 이탈리아 브랜드 에드라(Edra)와 오랫동안 협력해온 디자이너 프란체스코 빈파레(Francesco Binfare)의 마호가니 가구. 모듈식으로 다양한 조합이 가능한 이 회사의 가구 시스템 ‘파에사지 이탈리아니 (Paesaggi Italini)’ 시리즈의 최근 작품으로 목재의 자연스러운 아름다움이 돋보인다.

8 로렌스 판 비어링엔 스튜디오가 디자인한 개성 만점의 수납장 ‘벨리 캐비닛(Belly Cabinet)’.

9 덴마크 장인 정신을 보여주기 위해 공예가들과 디자이너들이 함께한 프로젝트 전시 그룹 마인드크래프트11(Mindcraft11)을 통해 선보인 디자이너 라인 데핑의 깔끔하고도 세련된 도구 상자 ‘툴박스(Toolboxes)’.

10 덴마크 마인드크래프트11의 멤버 감프라테시가 선보인 ‘하이쿠 소파(Haiku Sofa)’.

11 프랑스 출신의 로낭 & 에르완 부훌렉 형제가 영국의 컨템퍼러리 가구 브랜드 이스태블리시드 & 선즈(Established & Sons)와 함께 선보인 오크 수납장 ‘폴리오(Folio)’.

12 미니멀리즘의 대표 주자인 영국의 스타 디자이너 재스퍼 모리슨의 의자 ‘백(BAC)’ 시리즈의 신작 카펠리니(Cappellini). 색상은 흰색, 자주색, 갈색, 회색 등이 있다.

13 패트리샤 우르퀴올라의 ‘클라라 컬렉션(Klara Collection)’. 독어와 스페인 어의 조합으로 고요함과 평안을 의미하는 이 작품은 섬세한 목공예와 편리한 기능성을 겸비했다(Moroso).

해마다 세계 도처에서 모여든 수십만 명의 관람객을 소화해내는 디자인 축제 밀라노 국제가구박람회(I Saloni). 지난달 12일부터 17일까지 피에라 밀라노 전시장을 주축으로 열린 가구박람회는 올해로 탄생 50주년을 맞이했다. 아마도 봄의 정령은 1961년 방문객 1만2천여 명에서 30만 명(지난해 33만 명)이 훌쩍 넘는 지상 최대 규모의 디자인 박람회로 성장한 이 근사한 잔치에 경의를 표하는 법을 알았던 것 같다. 아이슬란드의 화산 폭발 파장으로 많은 이들의 발을 묶었던 지난해와 달리 올해에는 순풍에 돛을 단 듯 유유자적하게 진행되어, 그야말로 봄의 향연이 근사하게 펼쳐졌다. 4월 중순의 밀라노는 언제나 디자인의 정령들이 춤을 추고 노래하는 콘서트 무대처럼 변모하지만, 올해는 날씨의 축복으로 그 분위기가 더욱 더 후끈 달아올랐다. 각양각색의 디자인이 뿜어내는 향기가 솔솔 부는 봄바람에 실려 공기의 맛을 돋우는 느낌이랄까.

21만㎡가 넘는 규모의 넓디넓은 전시장에 2천7백75개의 참가 업체가 명예를 걸고 전시를 하는 박람회장은 한번 둘러보는 것만으로도 벅차다. 그리고 그 다양한 브랜드의 특징을 몇 갈래의 어설픈 ‘트렌드’로 무 자르듯 구분하기에는 무리가 따른다. 각 브랜드와 디자이너마다 고유의 색깔을 지니고 있기 때문. 올해는 격년으로 열리는 조명 전시회 ‘에우로루체(Euroluce)’가 함께해 ‘LED의 진화’라는 큰 흐름을 볼 수 있긴 했지만 말이다(이는 다음 호에 소개할 예정이다). 하지만 상당수의 브랜드가 어떤 공통적인 주제를 담고 있는 것이 눈에 띄었는데, 그중에도 ‘클래식’의 현대적인 해석을 시도하는 모습이 인상적이라는 게 전문가들의 평가다. 물론 유행에 쉽게 휩쓸리지 않는 고전적인 우아함에 대한 동경은 과거에도 존재했지만 단순한 복고풍이 아닌 디자인이나 기능에서 ‘아방가르드’와 ‘타임리스’가 은근하고 절묘하게 섞인 듯한 새로운 클래식을 선보였다. 전반적으로 화이트, 베이지, 연한 핑크, 연회색 등 밝은 색상이 강세를 보인 것도 특징이다. 이탈리아 가구업체 미노티(Minotti)는 이를 가리켜 “전통의 절제된 방식을 잃지 않으면서도 현대적인 우아함을 지니는 것”이라 했다. 미노티의 디자인을 이끌고 있는 로돌포 도르도니(Rodolfo Dordoni)의 소파 ‘앨런(Allen)’은 이러한 주장이 잘 반영된 작품 중 하나다. 절도 있고 셰련된 외관, 높은 등받이, 방화성 소재, 긁힘 방지 기능이 있는 알루미늄 소재 다리 등 요소요소를 살펴보면 전통적인 철학과 함께 현 시대의 미와 기능성도 지녔다. 알레산드로 멘디니의 1970년대 히트작 ‘프루스트(Proust)’의 경우엔 강렬하고 밝은 오렌지색에 플라스틱 옷을 입는 변신을 해 주목을 끌기도 했다.

올해는 애써 소재로 눈을 돌리지 않아도 자연스러운 고급스러움이 묻어나는 패브릭이나 나무(또는 나뭇결을 살린 무늬목)가 곳곳에서 빛을 발하고 있다는 느낌을 받았다. 20세기 최고의 명성을 누렸던 필립 스탁(Philippe Starck)이 최근 애용한 플라스틱이 아닌 대나무 등 자연 소재를 활용해 디자인한 의자를 보니 반갑기도 했다. 비트라(Vitra)의 ‘자르탄(Zartan)’ 시리즈나 데돈(Dedon)의 ‘플레이 탠(Play Tan)’ 등이 그 예다. 가죽의 경우에도 지나치게 차갑고 육중하기보다는 마치 부드럽고 가벼운 천처럼 섬세하고 자연스러운 분위기가 나는 제품이 많았다. 또 앞서 언급한, 고전과 현대적 장점을 합한 ‘컨버전스’ 성향은 소재에서도 천연과 첨단 소재를 적절히 결합하는 방식으로 나타났다. 로낭 & 에르완 부훌렉 형제가 비트라를 통해 내놓은 ‘바게트 체어(Baguette Chair)’, 아릭 레비가 몰테니(Molteni&C)와 손잡고 선보여온 ‘브레바(Breva)’ 시리즈의 최신작인 ‘티반(Tivan)’은 가죽과 나무의 인상적인 결합이 돋보이는 작품이다. 스페인 출신의 패트리샤 우르퀴올라(Patricia Urquiola)는 아마도 이처럼 자연스러운 느낌의 소재를 가장 잘 활용하는 스타 디자이너의 대열에서도 단연 눈에 띌 것이다. 심지어 가죽 소재를 사용해도 천같이 친근하고 따뜻한 느낌을 자아내는 게 패트리샤의 특징이다. 사랑스럽고도 우아한 가구의 대명사 모로소(Moroso)와 함께한 그녀의 작품 중에서 나무와 실타래를 엮어놓은 듯한 안락의자 ‘빅 니트(Big-Knit)’, ‘클라라’ 소파 등은 소재의 편안하고 아름다운 조화를 단적으로 보여준다.

직업상 반드시 박람회장에서 ‘발품’을 팔아야 하는 바이어들이나 유통업체 관계자들 중 상당수가 하루, 이틀 만에 떠나지 않고 이 기간 3~5배 올라가는 비싼 숙박비를 감수하며 일주일 가까이 머문다. 바로 밀라노 시내 구석구석에 ‘알짜배기’ 구경거리가 숨어 있기 때문이다. 디자인과 예술을 진정 사랑하는 이 분야 종사자들이라면 대형 브랜드가 밀집해 있는 지역인 토르토나 거리(Via Tortona)를 위시해 여기저기 펼쳐져 있는 시내의 디자인 전시 공간을 웬만해선 그냥 지나칠 수 없는 법이니까. 사각형이 꼬리에 꼬리를 무는 것처럼 끝없이 펼쳐지는 딱딱한 전시장과는 달리 시내에 자리 잡고 있는 다채로운 브랜드들의 독립 전시장은 기상천외한 건물 설계나 개성 만점의 인테리어가 돋보여 전시 공간만 봐도 흥미로운 디자인에 대한 영감을 받을 수 있다. 어찌 보면 허름한 느낌마저 들지만 소박하고 창의적인 인간미가 물씬 풍기는 변두리의 작은 디자인 소품 가게에서조차 화끈하고 멋진 ‘축제’가 열리고 있는 걸 발견할 수 있다. 풍성한 먹을거리와 신나는 음악, 밝은 웃음이 넘치는 파티도 셀 수 없이 많이 개최된다.

인파를 따라 토르토나 거리를 걷다 보면 유독 사람들이 많은 복합 브랜드 전시 공간인 슈퍼스튜디오(SuperStudio)가 눈에 띈다. 물이 보들보들한 거품으로 변하는 재미난 욕조(기타 도시유키 작품)와 라탄과 대나무로 만든 자동차와 의자(케네스 코본푸) 등을 볼 수 있는 ‘명불허전’ 공간이다. 삼성이 후원하는 미디어 아트 작품(LED 모니터 88개로 흉상을 표현)과 LG 하우시스가 전시한 친환경 강화 목재 ‘우젠(Woozen)’ 등 건축 자재 제품도 볼 수 있었다. 이곳을 들른 뒤에 내로라하는 디자인 거장들의 역사적인 작품들이 멋지게 진열돼 있는 커피 브랜드 네스프레소(Nespresso)의 전시장에 들러 공짜 커피와 맛난 과자를 음미하며 지친 발에 휴식을 주노라니 잠시나마 ‘젖과 꿀이 흐르는 땅’이 따로 없다는 생각이 든다. 2층에 올라가면 네스프레소 캡슐 2만5천여 개를 동원해 만들었다는 독특한 ‘캡슐 샹들리에’도 감상할 수 있다. 박람회장엔 따로 전시 공간을 마련하지 않는 ‘고집’을 지켜온 명품 가구 브랜드 카펠리니(Cappellini)도 이곳에서 멀지 않은 곳에 있다. 이곳에서는 영국의 미니멀리즘 선두 주자 재스퍼 모리슨의 ‘BAC’ 시리즈의 신작(BAC One & BAC Two)과 용도대로 자유롭게 배치하는 즐거움을 만끽할 수 있는 줄리오 카펠리니의 수납장인 ‘부르키나 파소(Burkina Faso)’ 등을 만날 수 있다.

최근 밀라노에는 가구박람회의 일부로 새롭게 떠오르는 디자인 전시 구역도 있다. 그중 하나가 공장 밀집 지대였던 람브라테(Lambrate) 지역인데, 의외로 ‘숨겨진 보석’이라는 생각이 절로 들어 변두리 지역으로 영역을 넓힌 성공적인 행보로 여겨진다. 그 이유 중 하나는 영국왕립예술대학(RCA), 독일 카셀(Kassel)대 등 ‘젊은 피’의 작품을 접할 수 있고 피에라 밀라노 전시장에서도 은근히 두각을 나타냈던 스칸디나비아 디자인이 상당수 이곳에 둥지를 틀고 있기 때문. 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 네덜란드 등 스칸디나비아 디자인은 실용성과 간결미로 이미 유명하지만 올해 밀라노에선 보다 개성이 넘치고 재기 발랄한 작품을 볼 수 있었다. ‘마인드크래프트11’이라는 덴마크 전시장에선 단순미가 빼어난 ‘하이쿠’ 소파와 노랑과 연회색의 조합이 앙증맞은 도구 상자 등을 선보였다. 이 밖에 스튜디오 로렌스 판 비어링엔(Laurens Van Wieringen)이라는 네덜란드 브랜드는 만화영화에 나올 것 같은 정형화되지 않은 나무 수납장을 선보였다. 단순한 사각형이 아니라 빨간 사과를 칼집으로 모양을 내 문을 열어놓은 것같이 연출한 동그란 수납장 등이 인상적이었다. “람브라테는 아직 밀라노 디자인 전시회 책자의 지도에서도 찾아보기 힘든 지역이지만 그래도 알아서들 잘 찾아옵니다. 번화하고 복잡한 시내와는 다른 매력이 있고 비용도 적게 들지요. 작은 도시지만 아직도 개발할 여지가 많아요.” 이곳에서 만난 한 이탈리아 디자이너의 말이다. 지상 최대 가구 축제의 탄생 50주년을 맞이한 밀라노의 디자인 위상이 높아진 것은 바로 이렇게 한 걸음씩 성의 있게 보폭을 늘려온 덕분이 아니었을까.