작가 이우환은 ‘어떤 국가나 지역에서도 제외되는 서글픈 떠돌이의 삶’을 살고 있다. 그런데 지구촌 일일생활권 시대가 되어 그의 삶이 오히려 미래적 인간의 지표가 되고 있다. 한 지역, 한 국가, 한 문화나 예술에 묶이지 않기 위해 그는 끊임없이 이동한다. 그렇게 그는 내부로부터 나가 외부와 만나고 대화한다.

작가들에 대한 책을 출판한 뒤에, 필자가 이들을 가까이 만날 수 있었다는 이유로, “그 작가는 어떤 사람이냐?”는 질문을 많이 듣는다. <양의의 예술 – 이우환과의 대화 그리고 산책>(현대문학, 2014)이라는 책이 출판되자, 역시 “이우환은 어떠냐?”라는 질문을 무수히 듣는다. 지금까지 유럽과 아시아에서 수백 명의 작가를 만나고 인터뷰하면서 느낀 것은, 작가들은 그들의 예술이 주는 느낌과 같다는 사실이다. 그들이 자나깨나 집요하게 생각하는 것은 예술이기 때문이다.

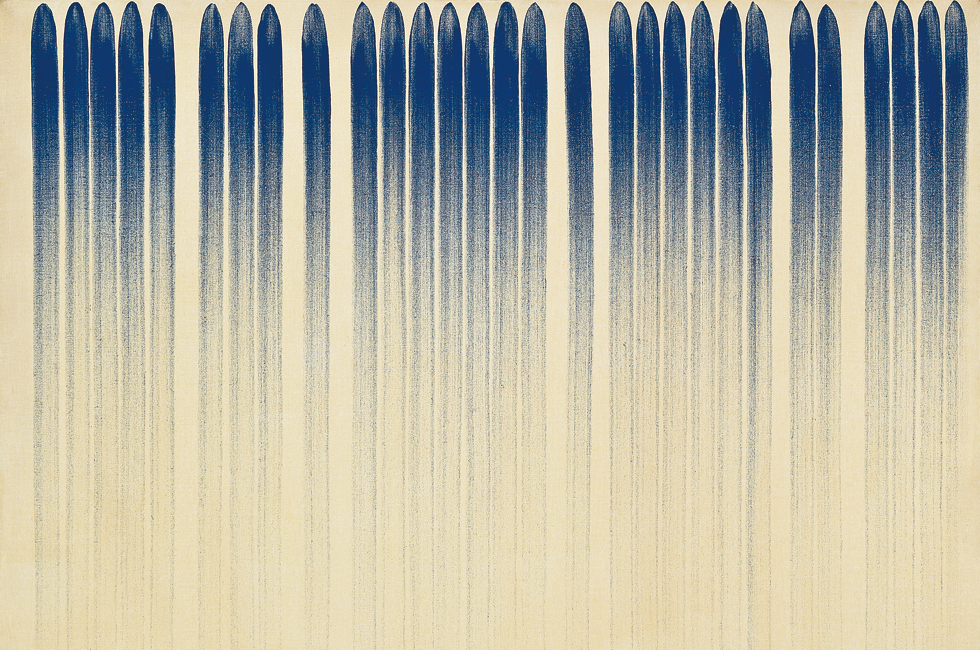

이우환과의 대담집을 준비하면서 필자가 느낀 고충을 먼저 말한다면, 그와 일하는 것은 정말로 쉽지 않았다. 최선을 다해 마침내 일을 마쳤다고 생각하면, 마쳤다고 생각한 그 지점부터 이우환은 다시 시작하기 때문이다. 일반 사람들이 만족하는 그 지점, 그래서 일을 그만두는 지점, 정말 지쳐서 더 이상 할 수 없다고 포기하는 바로 그 지점에서 그는 숨을 한 번 몰아쉰 뒤 다시 시작한다. 결국 그 지점에서부터 일반인과 격차가 벌어진다. 여기서 그가 세계적인 작가가 됐다는 확신이 들었다. 이러한 그의 태도는 그의 예술에서도 그대로 나타난다. 그의 초기 회화 작업에는 시작을 의미하는 ‘로부터(From)…’(‘점으로부터’, ‘선으로부터’)는 있는데, 목적이나 도착지를 알리는 ‘…까지( to… )’는 없다. 그에게는 목적론도 없으며 도착지도 없다. 끝없이 새로 시작할 뿐이다. 이제 세계적인 명성도 얻었고, 평생 앓고 있는 ‘노독’에 지쳐 정착할 만도 한데, 어느 한 곳에도 뿌리를 내리지 않고 늘 바깥 세계로 향한다. 이우환은 1956년에도 일했고, 1971년부터 유럽에 진출해 매년 6~7개월 이상을 유럽에서 활동하고, 나머지 기간은 한국, 일본, 미국 등에서 활동하고 있다. 그는 일찍부터 디아스포라(diaspora)의 삶을 살았다. 일본에서는 한국인이라고, 한국에서는 일본인이라고 하고, 유럽에서는 아시아인이라고 지칭되며, ‘어떤 국가나 지역에서도 제외되는 서글픈 떠돌이’였다. 그런데 지구촌 유목인 시대가 되다 보니 그 같은 삶이 오히려 미래적 인간의 지표가 되고 있다.

3 ‘관계항-대화 X/Relatum – Dialogue X’,(2014.6.17~11.2), Photo by Simeunlog

필자는 이우환의 예술을 ‘양의의 예술’로 보기 때문에 그를 ‘양의적 예술가’로 여긴다. 여기서 ‘양의적’이라는 것은, 양극 사이, 즉 이쪽 끝과 저쪽 끝 사이를 무수히 오가는 것을 말한다. 그가 저쪽 끝 가까이에 있는 것 같다가도, 다시 보면 이쪽 끝 가까이에 있고, 또 다시 보면 중간쯤에서 머뭇머뭇하고 있는 것 같다. 여기서 ‘이쪽’이란 ‘자아, 내부, 완벽성, 근대성 등’을 의미하고, ‘저쪽’은 ‘타자, 외부, 무한성, 탈근대성 등’을 말한다. 이 사이를 끊임없이 오가게 하는 교통수단은 ‘대화’ 혹은 ‘만남’이다. 그의 최근 작품의 제목이 ‘대화’나 ‘만남’인 이유가 거기에 있다. 이처럼 양의적 예술가를 서구에서도 이해하기 어려웠는지, 몇 년 전만 해도 유럽에서는 이우환을 소개할 때 ‘화가, 조각가, 철학자, 시인, 에세이스트 등’ 잔뜩 수식어를 달아 설명했다. 실제로 그는 철학을 공부했고, 일본 교과서와 학력고사에는 규칙적으로 그의 시나 에세이가 실리고 있다. 실제로 문학은 이우환에게 상당히 중요하며, 시는 그에게 영혼의 집이다. 그가 워낙 바쁘고 끊임없이 이동하기에, 시간을 아끼기 위해 그와의 대담은 주로 저녁 식사를 하면서 이뤄졌다. 그가 ‘시간의 축척’이라고 부르는 와인 한잔으로 긴장이 풀리면, 눈을 지그시 감고 시를 낭송한다. 매번 낭송하는 시가 다른데, 최소한 2, 3백 편의 시를 외우고 있는 셈이다. 그런데 어느 순간부터 서구 미술계에서 그를 소개할 때, 수식어 없이 ‘작가 이우환’이라고만 소개한다. 뉴욕 구겐하임 미술관 전시, 베르사유 전시 등을 통해 이미 익히 알려져서 더 이상 구구절절 설명이 필요 없다는 얘기도 하고, 그를 잘 아는 비평가나 기자라면 어떤 긴 수식도 그를 한정할 수 없다는 것을 알았기 때문이다.

올해 베니스를 자주 드나든 예술 관계자들은 이우환 작가의 예술적 정체성에 대해 의문을 가졌을 것이다. 올해 초까지 베니스의 푼타 델라 도가나(2013.5.30~2015.2.15)에서는 이우환을 포함한 ‘모노하’ 전시가 개최됐다. 3개월도 채 지나지 않아 이번에는 이우환을 포함한 ‘단색화’ 전시가 열렸다(베니스의 팔라초 콘타리니 폴리냐크에서, 2015. 5. 7~ 8.16). 실제로 이우환은 일본의 모노하를 주도했듯이, 1970년대 한국 단색파의 성립과 발전에 큰 역할을 했다. 이처럼 일본과 한국, 2개국에서 새로운 유파를 만드는 데 주도적인 역할을 한 작가는 역시 극히 드물다. 그래서 이우환의 미술관이 일본과 한국에 각각 있는 것이 당연한 결과일 수도 있다. 전 세계에 생존 작가의 미술관이 있는 경우는 흔치 않으며 외국에서 미술관이 먼저 생기고, 다음에 고국에서 미술관이 건립된 이우환과 같은 경우는 더욱 드물다. 고국에 건립된 ‘이우환 공간’(부산미술관 별관) 개관 도록에 게재된 필자의 글을 인용하면서 이 글을 마친다.

“ ‘아폴론적’으로 스스로 완전해지려고 온 힘을 다하면서, 또 다른 한편으로는 ‘디오니소스적’으로 이를 부수려는 외부를 적극 도입하는 이러한 양극적인 것의 ‘주기적인 교접’(니체)에서 예술이 태어난다. 이렇게 이우환의 예술은 끊임없는 양극의 부딪힘과 그 사이를 오가며 생성된다.”