10월 19, 2022

글 고성연

맥아서 비니언(McArthur Binion)_리만머핀 서울

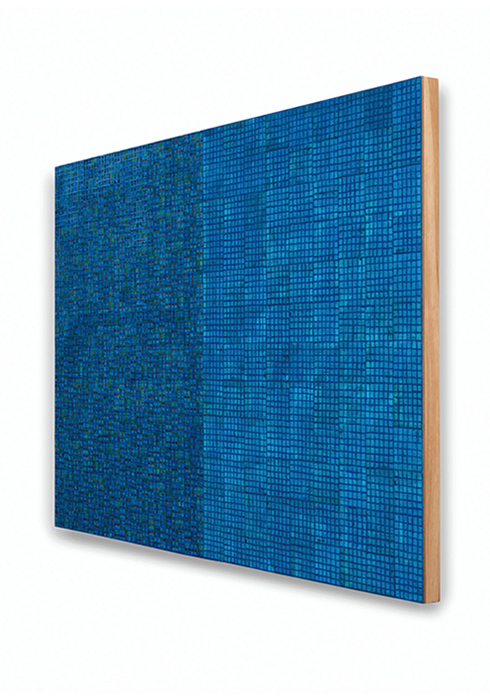

멀리 미국 시카고에서 찾아온 작가 맥아서 비니언(McArthur Binion)은 1970년대 뉴욕의 블랙 아방가르드 흐름을 함께하며 꾸준히 활동했지만 60대 중반에 들어서야 주목받기 시작한, 하지만 현재는 세계 유수 미술관에서 작품을 소장하고 있는 추상화 거장이다. 언뜻 모노크롬 추상화 같은 작업도 있지만 가까이에서 들여다보면 그의 작업 세계는 또 하나의 소우주를 품고 있다. 캔버스 위에 자신의 출생증명서, 전화번호부, 악보 같은 사적 문서의 사진을 놓고는 그 위에 오일 스틱으로 힘을 주어 그리드(격자) 패턴을 반복적으로 중첩해 그려내는 방식으로 ‘그리드 추상화’라고도 불린다. 그래서 그는 뒤늦게 조명받은 ‘블랙 미니멀리스트’로 꼽히기도 한다. 하지만 작가는 자신의 그리드는 미니멀리즘을 수용하고자 한 기제가 아니라고 한다. 그저 반복적인 우리 삶의 형태로 치환될 수 있는 격자 뒤로 자신의 개인사를 담아낸 정체성의 회화라는 것이다. 재즈, 문학 같은 예술적 영감의 재료들을 키워낸 그의 인생 역정을 보면 알 수 있듯이 말이다.

얼마 전 영화관에서 막을 내리기 직전에 재즈 공연 다큐멘터리를 보면서 문득 리만머핀 서울에서 진행 중인 미국 작가 맥아서 비니언(McArthur Binion) 전시가 뇌리에서 중첩되는 순간이 있었다. 회화에서 리듬이 느껴지는 비니언 작품 특유의 음악성 때문이기도 했지만 지금처럼 ‘블랙 라이브스 매터(BLM)’ 캠페인이 부재하던 시절의 흑인 예술가들이 떠올라서였다. 미국 동부의 작은 항구도시에서 열린 뉴포트 재즈 페스티벌의 1958년 공연 현장을 담은 <한여름밤의 재즈(Jazz on a Summer’s Day)>라는 영화에는 당시 재즈의 황금기를 수놓은 루이 암스트롱, 마할리아 잭슨, 셀로니어스 몽크 등 쟁쟁한 뮤지션들이 나왔다. 그들의 황홀한 연주와 목소리에 흥이 오를 대로 오른 청중은 대다수가 ‘백인’처럼 보였다. 예술 앞에서는 인종차별의 벽이 낮아진다고 하듯, 적어도 재즈의 리듬에 휩쓸린 그 순간에는 너 나 할 것 없이 매혹되었고, 넋이 나간 듯한 표정을 짓는 이들도 많았다. 엄청난 호응에 한 가수가 “여러분 덕분에 내가 마치 스타처럼 느껴진다”면서 감동 어린 표정을 지었는데, 그 말이 어떤 면으로는 슬프게 와닿았다. ‘black soul’이 압도하는 재즈의 세계에서 스타로서 당당히 무대에 오른 것인데, 피부색과 상관없이 모두가 한데 어우러지면서 음악에 취한 청중의 모습이 유달리 특별하게 느껴졌다면, 그건 아마도 그때가 1950년대 말이고 장소적 배경이 백인 부촌으로 통하는 뉴포트여서가 아니었을까. 그러니 맥아서 비니언이 젊은 시절부터 활동한 뉴욕이나 시카고의 콧대 높은 상업 미술계가 당시 어땠을지는 짐작하기 어렵지 않다.

1946년생인 맥아서 비니언은 남부 미시시피주 목화 농장에서 태어나 유년기를 보냈다. 그래서 다섯 살 무렵 가족과 함께 이주한 공업 도시 디트로이트에서 성장했고, 그 이후로도 줄곧 대도시에서 살아왔지만 스스로를 ‘시골의 모더니스트(a rural modernist)’라 부를 정도로 자신의 정서적 뿌리를 ‘농촌’에 두었다. 11명의 아이를 키우는 대가족 틈에서 씩씩하게 자란 그는 글쓰기를 사랑했고, 대학에서 전공도 ‘creative writing’을 택했다. 그런 배경을 지닌 그는 뉴욕 잡지사에서 일하기도 했는데, 주로 잔심부름을 하던 이때 모마(MoMA)에 소포를 전해주러 갔다가 미술관이라는 공간을 처음 경험하게 된다. 그리고 19세 인생의 방향이 완전히 바뀌게 된다. 드로잉 강의를 듣고 미시간주 명문인 크랜브룩 아카데미 오브 아트에서 석사과정을 밟은 그는 1973년 젊은 예술가들이 모여들었던 뉴욕 소호에 자리 잡는다. 장-미셸 바스키아, 브라이스 마든, 솔 르윗 등 동시대 작가들과 호흡하면서 열심히 활동했다. 하지만 조명을 받지는 못했다. 그래도 그는 꿋꿋하게 버텼고, 당시의 들끓는 에너지를 사랑했다. 하지만 치솟은 생활비를 감당하지 못하던 차에 평생의 여인을 만나게 된 그는 1990년대 초 시카고로 향한다. 한동안 가장으로서 교직 생활에 충실했던 그는 안식년을 포르투갈 리스본에서 보내면서 다시금 아티스트로서의 열정을 이어가게 됐다. 초기에 액션 페인팅의 영향을 받았던 그의 스타일은 점차 절제되고 기하학적 추상으로 바뀌면서 자신만의 개성을 녹여냈다. 존경받는 교수이자 작가로도 내실을 다져나갔지만 맥아서 비니언이 전속 갤러리를 둔 작가로 활동하게 됐을 때 그의 나이는 65세였다. 그리고 70대 접어들어서 2017년 베니스 비엔날레에서 그의 ‘DNA’ 시리즈가 세계적인 주목을 받았고, 그 이후로는 그야말로 상승 가도를 타고 있다.

이번 리만머핀 서울 개인전에서 선보인 그의 ‘DNA’ 시리즈와 ‘Visual:Ear’ 시리즈 신작들은 작가가 자신의 작업에 대해 말하고자 하는 많은 것을 응축하고 있다. 특히 미니멀리즘으로 대변되는 엘리트 미술이나 ‘BLM’ 운동과 결부되는 정치적 미술이 아니라 그저 자신의 정체성을 담은 ‘수행적인’ 예술 작업이라는 점에서도 그렇다.(여러모로 한국의 단색화와 닮은 구석이 있다). “재즈가 미술사적 선례보다 더 중요한 영향을 미쳤다”고 할 정도로 음악이, 그리고 예술적인 텍스트가 그의 예술 여정에서 중대한 지분을 차지해서일까. 그의 회화를 가만히 들여다보노라면 질서 속에서도 리듬이 들썩이고, 음표(실제로 음악가 헨리 스리드길의 악보가 포함된 작품도 있다)가 춤을 추는 느낌도 드는 듯하다. ‘모든 예술은 음악의 상태를 열망한다’는 문구가 절로 떠오른다. 10월 22일까지.

1946년생인 맥아서 비니언은 남부 미시시피주 목화 농장에서 태어나 유년기를 보냈다. 그래서 다섯 살 무렵 가족과 함께 이주한 공업 도시 디트로이트에서 성장했고, 그 이후로도 줄곧 대도시에서 살아왔지만 스스로를 ‘시골의 모더니스트(a rural modernist)’라 부를 정도로 자신의 정서적 뿌리를 ‘농촌’에 두었다. 11명의 아이를 키우는 대가족 틈에서 씩씩하게 자란 그는 글쓰기를 사랑했고, 대학에서 전공도 ‘creative writing’을 택했다. 그런 배경을 지닌 그는 뉴욕 잡지사에서 일하기도 했는데, 주로 잔심부름을 하던 이때 모마(MoMA)에 소포를 전해주러 갔다가 미술관이라는 공간을 처음 경험하게 된다. 그리고 19세 인생의 방향이 완전히 바뀌게 된다. 드로잉 강의를 듣고 미시간주 명문인 크랜브룩 아카데미 오브 아트에서 석사과정을 밟은 그는 1973년 젊은 예술가들이 모여들었던 뉴욕 소호에 자리 잡는다. 장-미셸 바스키아, 브라이스 마든, 솔 르윗 등 동시대 작가들과 호흡하면서 열심히 활동했다. 하지만 조명을 받지는 못했다. 그래도 그는 꿋꿋하게 버텼고, 당시의 들끓는 에너지를 사랑했다. 하지만 치솟은 생활비를 감당하지 못하던 차에 평생의 여인을 만나게 된 그는 1990년대 초 시카고로 향한다. 한동안 가장으로서 교직 생활에 충실했던 그는 안식년을 포르투갈 리스본에서 보내면서 다시금 아티스트로서의 열정을 이어가게 됐다. 초기에 액션 페인팅의 영향을 받았던 그의 스타일은 점차 절제되고 기하학적 추상으로 바뀌면서 자신만의 개성을 녹여냈다. 존경받는 교수이자 작가로도 내실을 다져나갔지만 맥아서 비니언이 전속 갤러리를 둔 작가로 활동하게 됐을 때 그의 나이는 65세였다. 그리고 70대 접어들어서 2017년 베니스 비엔날레에서 그의 ‘DNA’ 시리즈가 세계적인 주목을 받았고, 그 이후로는 그야말로 상승 가도를 타고 있다.

이번 리만머핀 서울 개인전에서 선보인 그의 ‘DNA’ 시리즈와 ‘Visual:Ear’ 시리즈 신작들은 작가가 자신의 작업에 대해 말하고자 하는 많은 것을 응축하고 있다. 특히 미니멀리즘으로 대변되는 엘리트 미술이나 ‘BLM’ 운동과 결부되는 정치적 미술이 아니라 그저 자신의 정체성을 담은 ‘수행적인’ 예술 작업이라는 점에서도 그렇다.(여러모로 한국의 단색화와 닮은 구석이 있다). “재즈가 미술사적 선례보다 더 중요한 영향을 미쳤다”고 할 정도로 음악이, 그리고 예술적인 텍스트가 그의 예술 여정에서 중대한 지분을 차지해서일까. 그의 회화를 가만히 들여다보노라면 질서 속에서도 리듬이 들썩이고, 음표(실제로 음악가 헨리 스리드길의 악보가 포함된 작품도 있다)가 춤을 추는 느낌도 드는 듯하다. ‘모든 예술은 음악의 상태를 열망한다’는 문구가 절로 떠오른다. 10월 22일까지.

1,3 자신의 대표 회화 연작 ‘DNA’ 시리즈와 ‘Visual:Ear’ 시리즈의 신작을 소개한 맥아서 비니언의 서울 개인전 <DNA:Study/(Visual:Ear)> 설치 모습. McArthur Binion, DNA:Study/(Visual:Ear), Seoul, September 1–October 22, 2022, Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London. Photography by OnArt Studio

2 프리즈 서울 기간에 맞춰 리만머핀 서울에서 막을 올린 자신의 개인전을 위해 프리뷰 행사를 찾은 맥아서 비니언(McArthur Binion). 미국 시카고를 기반으로 활동해온 작가다. 전시는 10월 22일까지. Photo by SY Ko

4,5 McArthur Binion, DNA:Study/(Visual:Ear), 2022, Ink, oil paint stick, and paper on board, 121.9 x 182.9cm, Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London.

6 McArthur Binion, ‘Stuttering:Standing:Still (LDM Two) VI’, 2013. Ink, oil paint stick, and paper on board. 182.9 x 243.8 x 5.1cm. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London.

2 프리즈 서울 기간에 맞춰 리만머핀 서울에서 막을 올린 자신의 개인전을 위해 프리뷰 행사를 찾은 맥아서 비니언(McArthur Binion). 미국 시카고를 기반으로 활동해온 작가다. 전시는 10월 22일까지. Photo by SY Ko

4,5 McArthur Binion, DNA:Study/(Visual:Ear), 2022, Ink, oil paint stick, and paper on board, 121.9 x 182.9cm, Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London.

6 McArthur Binion, ‘Stuttering:Standing:Still (LDM Two) VI’, 2013. Ink, oil paint stick, and paper on board. 182.9 x 243.8 x 5.1cm. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London.