Exhibition in collaboration with Kimreeaa Gallery

Ce qui fut sans Lumière

●● 그렇다면 시공간이 존재하기 전, 혹은 그 순간의 근원을 바라보는 예술가들의 작업 세계는 어떨까요. 오는 4월 <스타일 조선일보>에서 김리아갤러리와 협업해 진행할 예정인 전시 <빛 없이 있던 것(Ce qui fut sans lumie‵re)>은 ‘흙’이라는 물성으로, 그리고 이와 상징적으로 연결되는 존재의 근원에 가까이하고자 자연과 우주 같은 주제를 부단히 탐구해왔다는 공통분모를 지닌 3인의 작가 이은영, 오다교, 박예림을 소개합니다. 그리고 그 과정에서 이들이 자연스럽게 작업에 담아내온 ‘빛’이라는 요소에도 주목했습니다.

●●● ‘빛 없이 있던 것(Ce qui fut sans lumie‵re)’이라는 전시 제목은 프랑스 시인 이브 본푸아(Yves Bonnefoy)의 시집에서 따온 문구입니다. 그는 빛과 어둠, 삶과 죽음에 뿌리내린 존재의 이중구조를 바탕으로 그 근원에 대한 회상과 꿈을 노래한 작업으로 알려져 있는데, 많은 해석과 단상, 함의를 품은 ‘열린 제목’으로 시적 정서와 은유를 품고 있는 3인의 작업 세계와도 결을 같이합니다.

●●●● 시인의 꿈이 미래를 향한 것이 아니라 ‘거슬러 올라가야 할 근원에 대한 꿈’이고, 그러한 여정 속에 거듭 흩어지고 생성되는 심상의 힘을 붙잡고 텍스트로 승화해내듯 심층에 도달하고자 하는 3인의 예술가가 보여주는 쉼 없는 창조적 모색과 몸짓도 ‘현존’의 아름다움을 느끼게 하는 빛의 미학으로 표현되곤 합니다. 우연과 필연의 끝없는 반복 같은 이들의 작업 세계를 지켜보노라면 “예술 작품을 창조하는 건 우리가 아니다. 예술 작품 스스로가 존재하기 위해 우리를 참가자로서 창조하는 것이다”라는 한 철학자의 말에 동화됨을 느낍니다.

박예림

모래가 그려나가는 순간

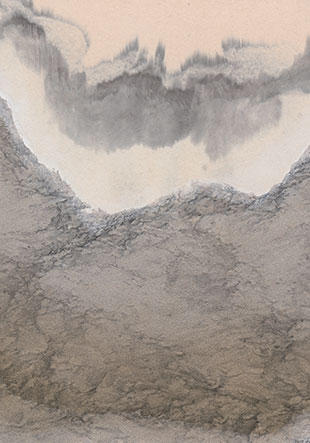

모래는 암석이 마모되거나 침식되는 과정을 통해 탄생하는 자연물이다. 눈에 보이는 가장 작은 자연물인 모래는 견고한 동시에 유동적이다. 바람에 날아가고, 물을 만나 건조하면 굳는다. 이처럼 가변적 속성을 지닌 모래는 하늘과 땅의 중간적 존재라 할 수 있다. 암석의 무게에서 벗어나, 물을 따라 흘러가고 바람을 타고 멀리 떠난다. 땅에 귀속되는 동시에 벗어나 있다는 의미에서, 모래는 하늘과 땅을 넘나드는 중간적 존재다. 이런 성격은 자연스럽게 기억과도 연결된다. 우리가 일상에서 떠올리는 것 중 모래시계가 있는데, 시간이 지나가는 과정을 보여주거나, 상실되는 기억을 비유하는 이미지로 활용된다. 애초의 탄생 과정이 그렇듯 모래는 깎여나가는 과정을 거친다. 그러나 그와 동시에 하나의 모래알로 남을 수 있다. 모래는 이처럼 가변적이고 말 그대로 중간에 떠 있는, 없는 듯하면서도 실체를 지닌 존재다. 박예림은 이러한 모래의 성격에 주목하고 회화 작업으로 풀어낸다.

박예림의 회화에서 우리가 보는 것은 커다란 흐름이다. 역동적인 동시에 고요한 흐름이 화면에 담긴다. 솟아오르는 파도처럼 보이는 동시에, 바다가 밑에 펼쳐진 벼랑으로 보이기도 하고, 안개가 낀 산맥처럼 보이기도 한다. 어떤 사람은 나이테가 보이는 나무의 단면을 연상하거나(‘Wind Pattern’, 2023), 동굴의 벽면(‘Map’ 연작, 2023~24)을 연상할 수도 있다. 이런 상상을 살펴보면 정적인 것과 동적인 것, 그리고 고체와 액체 사이를 넘나드는 것을 알 수 있다. 질감이 두드러지는 동시에 퍼지고 확장하는 힘이 화면에 담긴다. 파도로 표현하는 바다에 대해 언급하는 <석도화론>을 참조 대상으로 삼은 것처럼, 동양화를 전공한 작가에게 아날로지(analogy)는 전통적 기법의 연장선에 있다. 이러한 이론적 토대 위에서 박예림은 모래의 가변적이고 중간적인 성격을 살리면서 회화 작업을 한다. 그렇다면 박예림에게 모래라는 재료는 무엇일까? 모래에 흐름을 만들어내는 대신, 전면을 같은 색으로 고르게 칠하고 덮는 방법도 있다. 그렇지만 박예림에게 중요한 점은 모래의 성격에 주목해 흐름을 창출하고 기억과 감각을 끄집어 오는 데 있다.

김리아갤러리에서 열린 개인전 <둥근 음을 타고>(2024)에서는 바람을 담은 회화를 선보였다. ‘바람 표지판’(2023~24) 연작은 작가가 경험한 바람이 표현된 것이다. 바람을 표현하는 일은 추상적이지 않다. 시각화한 점은 물론, 바람을 경험한 장소는 구체적인 경험과 시간, 그리고 장소에 연결되어 있기 때문이다. 모래시계의 모래와도 같이, 박예림에게 모래란 기억의 매개체가 된다. 희미해지고 덧없는 것 같지만, 그 순간 내가 겪은 구체적인 감각이 회화를 통해 다시 활성화된다. 종이 위에 스며들어 하나가 되는 것과 달리, 모래는 표면에 붙어 있다가 작업 과정에서 떨어져나가기도 한다. 어쩌면 기억 또한 그런 것일지도 모른다. 남는 것과 남지 않는 것 사이, 기록할 수 있는 것과 기록할 수 없는 것 사이에서 끊임없이 환기되는 것이 작은 알갱이로 명확히 남는다.

일본의 시인 이시카와 다쿠보쿠(Takuboku Ishikawa)의 유명한 시집 중 <한 줌의 모래>(1910)가 있다. 그중 ‘나를 사랑하는 노래’라는 장(chapter)에서 화자는 모래를 보고 사랑하는 이를 떠올리고, 슬픔을 노래한다. 이 노래에서 모래는 손가락 사이로 새기도 하고, 한 줌의 덩어리가 되기도 한다. 그의 짧은 시(단카) 형식 안에서 추억과 감정이 형태를 이룬다. 박예림의 회화에서 모래와 바람은 어디로 흘러갈 것인가? 그의 회화에서 모래는 순간적인 기억과 감각을 붙잡는 재료가 된다. 화면에 퍼진 힘은 모래와 함께 종이 위에서 깊이감을 만든다. 그러면서 보는 사람에게 기억을 떠올리게 한다.

글 콘노 유키(Yuki Konno)

2 박예림, ‘삼각 표지’, 2023, 한지에 먹과 모래, 55×55×55cm. Photo by 고정균

3 박예림, ‘Hoarfrost’, 2024, 한지에 호분, 32×41cm. Photo by 구의진

4 박예림, ‘아침에 뜬 겨울’, 2023, 한지에 호분과 먹, 모래, 60.8×50cm. Courtesy of the artist

오다교

땅을 우러러보며

인간에게 자연이란 어떤 존재일까? 어쩌면 이 질문은 현대를 살아가는 사람들에게 우문일지도 모른다. 도시에서 보이는 자연은 인간에게 길든 존재가 된 지 오래다. 길들었다는 인식은 인간에게 ‘진짜 자연’은 없다는 사고방식을 가져다준다. 그런데 ‘길들었다’는 인식은 자연에만 해당하는 것일까? 그 안에 일방적이지 않은, 상호 간섭적인 관계가 있지 않을까? 인간 또한 자연에 의해 길든다. 길든다고는 하지만, 어쩌면 그것은 인간에게는 자연스러운 일일지도 모른다. 예를 들어 보이지 않는 바다의 깊이를 가늠한다고 하자. 웅장하고 광범위한 자연 앞에서 드는 생각과 감정은 이 크나큰 자연, 그 자연이 내포하는 심오한 힘에서 유래한다. 인간이 보는 곳에 자연이 있고, 자연이 있는 곳에 인간이 있을 때, 즉 같이 서게 될 때, 자연과 인간은 상호적으로 연관된다. 바꿔 말해 함께 호흡하게 된다.

오다교의 회화에서 자연과 인간의 호흡은 어떻게 이루어질까? 자연을 보고 놀라거나 감동할 때, 작가는 이 호흡에 깊숙이 들어간다. ‘You Will Shine Forever and Ever II’(2019)를 보면 밤하늘처럼 심오한 공간이 펼쳐진다. 이 작품에서 중요한 것은 흙을 재료로 다룬다는 점이다. 하늘을 보고 있던 흙이 하늘이 된다. 흙이 땅을 내려다보는 시선이 될 때, 오다교가 회화 작품으로 보여주고자 하는 것은 순환적 관계가 아닐까. 지상에서 살던 인간은 언젠가 맞이할 삶의 끝에서, 종종 말하는 표현처럼 흙으로 돌아간다. 육체가 떠난 이후, 우리는 어디로 갈 것인가. 영혼은 자유롭다는 표현처럼 우리는 하늘에서 지상을 내려다보게 될지도 모른다. 그러나 인간과 자연의 이야기는 지상에서 종결되지 않는다. 오히려 하늘이나 우주 같은 더 심오한 곳까지 확장된다. 그 안에서 삶과 죽음, 그리고 탄생과 소멸이 고리처럼 이어진 관계야말로 오다교가 자연을 바라보고 회화로 보여주고자 하는 주제라 할 수 있다.

오다교가 자연을 대하는 태도는 개인전 제목 <am is are>(파이프갤러리, 2023)에도 나타나 있다. ‘나의 존재는 당신의 존재’, 혹은 ‘나를 포함한 모든 것의 존재’로 해석할 수 있는 동명의 회화 작업도 전시에서 소개되었다. ‘am is are’(2023) 또한 흙을 재료로 사용했다. 지구에서 바라보는 달처럼, 혹은 달에서 본 지구처럼 원형 캔버스는 나라는 거울(상)이자 당신의 거울(상)이 되어 서로를 대면시켜준다. 최근 작업에 이르러서는 바다와 윤슬에 주목했다. ‘Walk on Water’(2023) 연작을 보면 반짝이던 파도가 흙과 모래, 운모, 그리고 안료로 표현되어 있다. 동적이지만 멈춰 있음이 보여주는 것은 (제목처럼) ‘물 위를 걷는’ 것과 같은 긴장과 심호흡의 반복이 아닐까. 숨이 멈추는 듯한 감각은 순간적일지도 모르지만, 그 안에서는 자연과 인간 둘 다에 미세한 생기가 맴돈다.

한편 ‘still l-III’(2023)를 보면, 바다의 표면이 떠오르는 동시에 밀물과 썰물이 반복되는 장소로도 보인다. 흙은 사실 바다와 아무 상관 없는 것은 아니다. 더 근본적인 의미에서 흙은 바다의 바탕을 이룬다. 바다와 육지를 연결하는 곳은 해저라는 땅이다. 다시 보니, 오다교의 회화에서 바다는 수평선 대신 수면을 강조한다. 그가 숲뿐 아니라 하늘, 바다를 표현할 때 흙을 다룬다면, 그것은 지금 서 있는 곳과 보이지 않는 곳이 서로 연결되는 지점을 드러내고자 함이다. 자연도 인간도 땅에서 태어나 땅으로 돌아간다. 오다교의 회화는 땅처럼 넓고 하늘처럼 높고, 바다처럼 깊숙하다. 그 안에서 흙이라는 재료는 더 크나큰 자연의 시간축으로 세상을 보고 인간과 자연의 삶을 생각하는 태도, 말하자면 땅을 우러러보는 태도에서 출발한 것이다.

글 콘노 유키(Yuki Konno)

2 오다교, ‘Advent Ⅰ’, 2024, Soil and charcoal on hemp cloth, 130.3×162.2cm. Courtesy of the artist

3 오다교, ‘Halo I’, 2022, Soil, Black sand, Charcoal, Pigment on panel, 227.3×145.5cm. Courtesy of the artist

4 오다교, ‘still Ⅰ’, Soil, Sand, Pearl and Shell on hemp cloth, 112×194cm. Courtesy of the artist

이은영

소성에 소생이 함께하며

사물의 ‘어떤’을 말해주는 것은 주인의 성격이 주어진 것이다. 내가 어디서 산 것, 친구가 어느 날 나에게 준 것. 우리는 사물을 다른 사물과 구별할 때 그렇게 말한다. 주인의 성격이란 나와 당신으로 또렷이 구분한 후 나에게만 무게가 놓이는 것은 아니다. 오히려 주인의 성격은 부재를 선취한다. 한 사물에 주인의 성격이 주어졌을 때 ‘나’라는 존재의 부재를 선취할 뿐만 아니라 타자가 들어설 자리를 제공한다. 이은영의 작품을 보면, ‘아드로게의 정원’(2017)의 오브제와 디스플레이 방식, ‘그 언덕에 아직 사람이 있었다’(2016~17)의 수집된 건축 파편과 도자의 만남, ‘빛은 돌들 사이에서 기다린다’(2018)에서 영상이 묘비와도 같은 물체에 비치는 것을 보면, 미술 작품인데도 누군가의 유물을 연상시킨다. 사람들은 이 작품을 보고 무엇을 떠올렸을까? 과거에서 현재로 넘어온 시간성이다. 그 과거는 가까운 과거일 수도 있다. 잠시 자리를 비운 사람이 소지하던 물건처럼, 반대로 전에 살던 사람의 온기가 담긴 유품처럼, 작품은 거기에 있다. 이은영이 드로잉과 영상을 병행해 작업할 때, 그의 오브제가 갖(지 못하)는 위치는 시간적 흐름이라 할 수 있다.

이은영의 작품에는 시간적 흐름이 흔적처럼 표시된다. 시간적 흐름은 작가가 다루는 도자라는 재료에 그 출발점을 둔다. 형태를 만들고 건조한 다음 구워 만드는 소성(燒成) 과정이 전제된다. 고온을 견디고 나온 결과물에 보이는 것은 재료의 변화뿐만 아니다. 2019년의 개인전 <밤을 달여 놓아두었다>(아마도예술공간)에서 작가는 누군가의 죽음을 기억하고 사라진 장소를 추억했다. 구체적인 출처 없이—기억은 모든 사람에게 출처로 보내주듯이, 우리는 오브제를 보고 지나온 시간을 상상한다. 그가 도자와 기성품, 자연물을 같이 선보이는 이유가 있다면, 시간적 흐름을 담기 때문이다. 소라껍데기의 시간, 시들기 시작한 꽃, 그리고 도자는 모두 멈춘 시간 안에 있다. 그렇다고 멈춘 시간 안에 아무것도 없는 것은 아니다. 오히려 지나온 시간들이 현재에 오버랩(overlap)되어, 보는 사람에 의해 없는 주인의 자리에 타자가 대입된다. 타자가 대입하는 대상은 본인이 될 수도 있고, 본인과 친한 사람이 될 수도 있다. 이때 시간은 현재와 과거가, 나와 타자 사이에서 또다시 겹치게 된다.

2023년의 개인전 <먼지>(봄화랑)에서 소개한 도자 작품은 주름이 특징적이었다. ‘가라앉음’, ‘접힘’, ‘쌓음’, 그리고 ‘지움’으로 명명된 작품은 과거완료형 상태에 있다. 이 형태는 종이와 달리 다시 펼쳐볼 수 없다. 평면적이던 한때를 떠올릴 수는 있지만, 굳은 상태에서는 상상에 그친다. 마치 지층을 들여다보듯 우리는 그 주름에 퇴적된 시간을 상상한다. 작품을 보는 사람은 보이는 것 너머에 보이지 않는 것이 있음을 알게 된다. 보이는 것과 보이지 않는 것을 같이 보여주는 지층처럼, 지금 보고 느끼는 것 너머에, 이어져 있는 시간들이 있다. 지금 여기에 있다는 것, 이 땅 위에 서 있다는 것은 그 아래 수많은 퇴적과 침식, 그리고 상실과 생성의 과정을 토대 삼는다. 과거는, 쌓이거나 사라져버렸건 간에, 나와 아무 상관이 없다고 뚝 잘라 말할 수도 있다. 하지만 우리가 사물의 흔적을 보고 나나 타자를 대입해서 생각하듯 가라앉거나 접힌 흔적 너머 시선을 보낼 때 비로소 지금의 나 또한 소생하는 것이 아닐까. 이은영이 흙을 다루어 기억을 도자로 빚어낼 때, 작품은 형태 잡힌 물성 너머에 펼쳐질 상상과 기억으로 이끌어준다.

글 콘노 유키(Yuki Konno)

2 이은영, ‘빛은 돌들사이에서 기다린다’, 2018, 영상 설치. Courtesy of the artist, 인사미술공간

3 이은영, ‘꺾어진 나뭇가지에서 복사꽃이 피었다’, 2024, Transfer printing on ceramic, 23(w)×36(h)cm. Courtesy of the artist, 봄화랑

4 이은영, ‘목욕 후 바나나 우유’, 2024, Ceramic, 35×55.5×6.5cm. Courtesy of the artist, 콤플렉스, Photo by 양이언

5 이은영, ‘고요한 섬’, 2024, 도자와 수집된 돌, 33.3×24.5×15.4cm. Courtesy of the artist, 봄화랑

6 이은영, ‘들어가면 넘치는 물’, 2024, Ceramic, 28×50×8.2cm. Courtesy of the artist, 콤플렉스

05. Exhibition in Collaboration with Kimreeaa Gallery_빛 없이 있던 것 보러 가기

06. <백남준, 백남준, 그리고 백남준>展_부산현대미술관_우리는 열린 회로 보러 가기

07. 빌 비올라, 새로운 게임의 규칙 보러 가기