11월 16, 2016

프랑스와 한국을 오가며 작품 활동을 하는 김기린 화백. 그는 어릴 적부터 생텍쥐페리를 동경했고, 시인이 되기를 꿈꾸며 불문학을 전공했다. 파리로 유학까지 떠났다가 글을 쓰는 대신 그림을 그리게 된 김 화백은 한국에서는 덜 알려진 편이지만, 유럽에서는 오래전부터 인정받아왔다. 최근 세계적인 갤러리가 주최하는 뉴욕 개인전을 앞두는 등 국제적으로 주목받고 있어 반갑다. 세계에 우리나라 미술을 알리는 데 앞장서온 김선희 관장이 갤러리 현대에서 열린 개인전을 위해 한국을 찾은 김 화백을 만나 작품 세계를 둘러싼 대화를 나눴다.

1 오는 11월 27일까지 갤러리 현대에서 김기린 작가의 개인전을 감상할 수 있다.

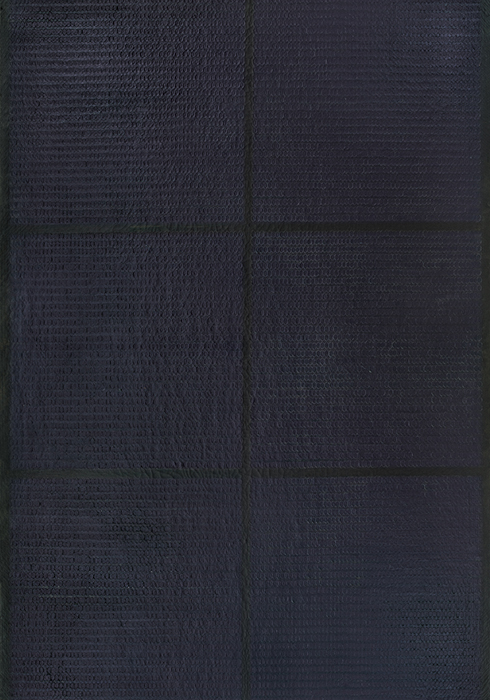

2 ‘Inside, Outside’, 1982, oil on canvas, 250X165cm. ⓒ갤러리 현대

3 김선희 관장과 김기린 작가가 전시장에서 작품을 둘러보며 인터뷰를 나눴다.

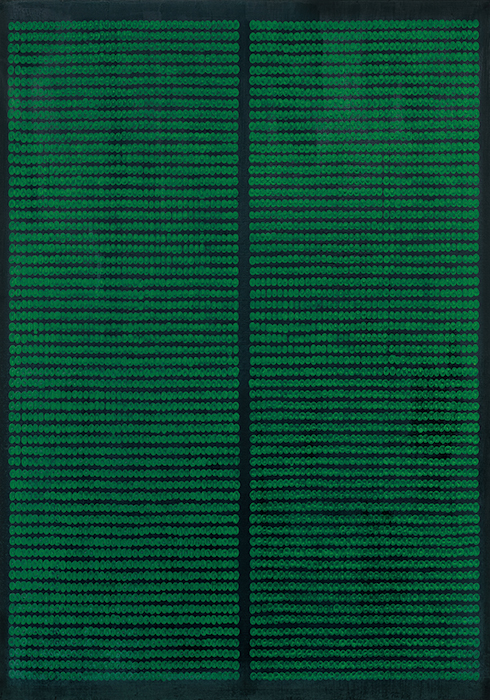

김기린 화백의 작품이라고 하면 아마도 원색의 강렬한 모노크롬 추상화를 떠올릴 것이다. 그의 작품에 대해 세월이 갈수록 더 관심이 커진다는 김선희 관장(제주도립 김창열미술관)은 김 화백의 작품은 특히 더 사진이 아니라 “반드시 눈앞에서 직접 보고 명상을 해야 한다”라고 강조한다. 최고의 카메라로도 작품의 섬세함과 울림을 담아낼 수 없기 때문이다. 작품을 지긋이 바라보면 명상에 빠지고, 어느새 점과 선의 무수한 반복으로 위안받게 된다. 인간의 한계와 생로병사 역시 이렇듯 순환되고 있는 게 아닐까 하는 생각이 들기도 한다. 그가 화폭에 담아내는 무수히 많은 점과 선은 자세히 보면 작품마다 형태와 질감, 결, 그리고 붓놀림의 강도가 다르다. 그리고 이 다름이 아름다운 시의 리듬을 이룬다. 김 관장은 전시 기획자로서 과거에는 작품의 외형적인 면에 치우쳐 감상하곤 했지만, 이제는 인간미와 정신의 깊이가 담긴 작품을 편애하게 됐다고 털어놓았다. 김 화백의 작품을 보면 거친 마음과 욕심이 정화된다고 했다. 김 관장은 <스타일 조선일보> 지면을 통해 김 화백과 단독 인터뷰를 나눴다.

김선희 때로는 30회까지 겹겹이 물감을 칠해서 작품을 만든다고 들었습니다. 한 작품을 완성하기까지 어느 정도 시간이 걸리는지 궁금합니다.

김기린 정확하게 계산한 적은 없지만 유화를 겹겹이 칠할 때는 마르는 시간이 필요하므로, 짧게는 1~2개월에서 길게는 1~2년, 혹은 그 이상이 걸릴 수 있습니다.

김선희 흰색은 원래 빛을 반사하는 성질이 있지만, 겹겹이 색을 칠한 작가님의 흰색 작품은 빛을 흡수합니다. 또 검정은 원래 빛을 흡수하지만 작가님의 검은색 작품은 빛을 반사한다고 하신 말씀이 인상적이었습니다. 언뜻 흰색처럼 보여도 사실은 단순한 흰색이 아니라는 사실에 큰 울림을 느꼈어요. 붉은색, 녹색, 파란색에는 또 각각 어떤 의미가 있는지 궁금합니다.

김기린 유화 물감이 겹겹이 쌓이면 빛의 반사와 흡수 작용이 일어나 그때그때 색의 느낌이 달라집니다. 흑백인 경우 반사와 흡수로 표현할 수 있고, 다른 색들은 따뜻함, 차가움으로 말할 수 있지요. 파란색은 따뜻하고, 빨간색은 차분하게 가라앉은 느낌을 줍니다. 적, 청, 황, 흑, 백은 우리가 잘 아는 오방색이므로 한국의 정서를 담았다고 설명할 수도 있겠네요. 어린 시절을 보낸 고향 함경남도 고원의 계절과 햇살의 느낌이 아직도 몸에 배어 있고, 대학 시절까지는 한국에서 지냈기 때문에 의식적으로 고국의 정서를 찾지 않아도 자연스럽게 배어 나왔다고 생각합니다. 더군다나 프랑스와 한국의 정서가 조화를 이뤘다고 생각해주는 이들도 있어서 기쁩니다.

김선희 회화만 잘 알려져 있지만, 조각 작업도 하신다고 들었습니다. 어떤 조각 작품을 만드는지, 회화와 연결 고리가 있는지 궁금합니다.

김기린 1970년대 구상했던 충만한 비움을 이루는 공간과 작품 ‘Inside, Outside’, ‘Visible, Invisible’의 관계를 표현해보고자 서산의 청석과 이탈리아 카라라(Carrara) 지역의 대리석으로 조각 작업을 했습니다. 이번 전시에서 선보일까 고려했지만 다음으로 미뤘습니다.

김선희 집중과 반복이 이뤄지는 작가님의 작품은 감상하는 사람으로 하여금 순화되고 명상하게 만듭니다. 작가님께서도 작품에 몰두하면서 일종의 ‘물아일체’ 경지에 이르는 경험을 하시리라 추측되는데, 수행과 같은 작업을 거치면서 직접 체험한 ‘순화’와 ‘집중’은 어떤 것입니까?

김기린 물아일체의 경지라고는 말할 수 없지만, 집중해서 일하다 보면 스스로를 잊어버리는 비움의 상태가 되면서 붓놀림도 가벼워집니다. 제 작품을 보며 인간의 거친 마음을 정화하고, 자연과 시가 담겨 있음을 느낄 수 있다고 말해주는 분들이 있습니다. 작품에 점을 찍게 된 건 ‘복잡한 이 세상에서 그림을 볼 때, 마음에 편안함과 안정감을 주는 건 무엇일까?’ 하는 고민에서 시작됐습니다. 점은 시작일 수도 끝일 수도 있고, 선도 되고 형태도 될 수 있습니다. 그 안에는 시간도 생각도 흔적도 있지요. 붓과 내 손의 단순한 움직임으로 색을 캔버스에 올려놓고, 점 하나하나가 다 같은 듯 다른 느낌을 만들었을 때 그림을 보는 이에게 편안함을 줄 수 있습니다.

4 오는 11월 27일까지 갤러리 현대에서 김기린 작가의 개인전을 감상할 수 있다.

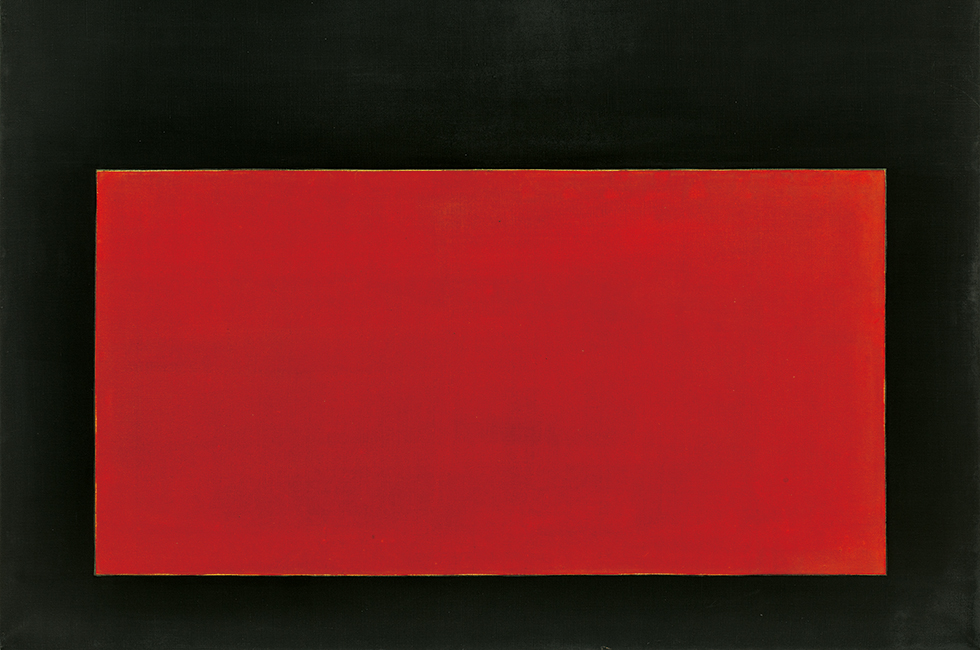

5 ‘Visible, Invisible’, 1970, oil on canvas, 130X162cm. ⓒ갤러리 현대

6 ‘Inside, Outside’, 1980s, oil on canvas, 162X114.5cm. ⓒ갤러리 현대

김선희 작가님의 작품은 다른 단색화 작가의 작품이나 추상 표현주의 작품과 공통점도 있고 다른 점도 있습니다. 단색화 작가들의 작품과 마크 로스코의 작품과의 공통점에 관심을 갖는 분들의 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

김기린 마크 로스코(Mark Rothko)는 존경하는 작가이지만 직접적으로 영향을 받았다고는 생각지 않습니다. 오히려 니콜라 드 스탈(Nicolas de Stae˙˙l), 조르주 브라크(Georges Braque), 카지미르 말레비치(Kazimir Malevich) 등의 영향을 받지 않았을까 싶습니다. 니콜라 드 스탈의 지중해 분위기의 시원함과 탁 트인 느낌을 주는 작품에 매료됐고, 조르주 브라크는 그림에서 느껴지는 검소함이 아름다운 작가라 좋아합니다. 카미지르 말레비치는 검은색을 즐겨 사용하는 미술가여서 매혹적입니다. 처음 디종대학교에서 미술사 강의를 들으면서는 이탈리아 거장 조토(Giotto), 프라 안젤리코(Fra Angelico) 등을 좋아했습니다.

김선희 1965년에 첫 전시를 하셨으니 벌써 데뷔 50주년을 넘겼습니다. 최근 갤러리 현대, 리먼 머핀 갤러리 등 국내외 대표 갤러리와 함께 두 건의 큰 전시를 준비하면서 새로운 작품에 대한 구상도 하고 계시리라 생각되는데요. 앞으로 추구하고 싶은 형식의 작품이 있는지 궁금합니다.

김기린 새로운 작품보다는 지금까지 걸어온 길을 더 깊이 가려고 합니다. 80세 고개를 넘고 보니 하루하루가 소중하고 감사할 뿐 특별한 계획은 없습니다. 조금씩 조금씩, 천천히 작품을 하려고 합니다. 저의 작품이 완벽하지도 절대적이지도 않다고 생각하기 때문입니다.

김선희 회고전 형식의 이번 전시를 돌아보면서 50여 년간의 기억이 주마등처럼 스쳐 지나갔을 텐데요. 작가님의 미술 철학 변화에 대해 여쭙고 싶습니다.

김기린 주위에서 느끼는 감동을 색으로 표현하는 일을 선택한 이상, 하고 싶고, 또 해야만 하는 것이기에 논리적으로 미술의 개념을 생각하지는 않았어요. 그저 충실히 ‘내 일’을 해나갈 수밖에요. 저는 작업을 할 때 따로 뭔가에 의미를 두기보다는 전체적으로 어떻게 하면 작가의 순수한 마음과 정신을 가장 단순하게 표현할 수 있는가에 초점을 둡니다.

김선희 관람객들에게 전하고 싶은 메시지가 있는지요?

김기린 시간, 공간, 상황에 따라 다르지만 작가가 느끼고 표현하려고 하는 감성이 전달된다면 좋겠습니다. 특별한 메시지를 전하고 싶다기보다는, 객관적으로 작품을 바라보는 관람객들의 지각의 폭이 넓어지기를 기대합니다.

김 화백의 작품 제목 ‘Inside, Outside’와 ‘Visible, Invisible’은 프랑스 철학가 모리스 메를로 퐁티(Maurice Merleau Ponty)의 책에서 빌려왔다. ‘Inside, Outside’, ‘Visible, Invisible’과 같은 단어는 서로 떼어놓을 수 없는 관계로, ‘안’이라고 단순히 ‘안’만이 아니고 ‘밖’이라고 반드시 ‘밖’만이 아닌 듯싶어, 그런 마음과 생각을 표현하고자 따온 제목이라고 했다. 아직도 시인을 꿈꾼다는 작가는 전시를 보는 관람객들에게 젊은 시절부터 암송한 청록파 시인 박두진의 ‘해’를 읽어주고 싶다고 했다. 물결처럼 잔잔히 흐르는 시와 미술의 공통점을 그의 작품에서 발견하게 된 건 그런 연유에서였을까. 시를 눈으로 읽고 있으면 나지막한 읊조림이 귓가에 들려오는 듯한 느낌이 드는 것과 비슷하게, 작품을 가만히 응시하고 있노라면 시의 운율이 느껴지고 어느새 상상의 나래가 펼쳐지기도 한다.