1월 06, 2016

에디터 고성연(홍콩 현지 취재) | 사진 제공 서울옥션, 크리스티

미술품을 거래하는 시장은 3개로 나뉜다. 작가의 손이 빚어낸 작품이첫선을 보이는 1차 시장, 한 번 이상 거래된 작품이 갤러리 전시 등을 통해 다시 평가를 받는 2차 시장, 그리고 2차 시장에서 검증된 작품 중에서도 거의 최고작이 거래되는 3차 시장인 경매다. ‘아트 허브’ 홍콩에서 지난해 말 열린 서울옥션의 경매 현장, 세계적으로 주목받고 있는 단색화의 열기가 생생하게 이어지고 소중한 우리의 고미술품이 ‘유턴’하도록 하는 ‘경매 망치’ 소리가 울려퍼진 그 현장을 가봤다.

1 지난해 11월 29일 저녁, 홍콩 그랜드 하얏트 호텔에서 서울옥션의 제17회 홍콩 경매가 열렸다. 경매에 나올 주요 작품을 소개한 ‘프리뷰’ 전시장.

2 이우환의 1990년 작 ‘With Winds’.

3 일본인 컬렉터가 소장했던 조선 시대 ‘백자대호’. 높이 42cm의 귀한 작품으로 평가받는 이 달항아리는 1천4백16만홍콩달러(한화 약 21억원)에 한국인 컬렉터의 품에 안겼다.

4 17회 경매는 국내 단색화 작품 다수와 고미술품 등 1백17점이 경매에 나와 판매 총액 3백15억원, 낙찰률 83.75%를 기록했다.

세상에 단 하나밖에 없는 희귀재인 미술품은 럭셔리의 끝판왕으로 통한다. 게다가 럭셔리 중에서도 시간이 흐르면서 오히려 더 대접을 받기도 하는 아주 특수한 부류다. 그래서 일반 상품과 달리 ‘중고’인데도 가격이 올라갈 수 있을뿐더러 사실상 제한 폭도 없다. 일단 탄력을 받으면 가격이 지붕을 뚫고 계속 올라간다. 그처럼 탄력 있는 움직임의 쾌감을 직간접적으로 만끽할 수 있는 현장이 바로 아트 경매 시장이다. 상품 가치를 가장 높이 평가하고 그 값을 기꺼이 지불하려는 사람이 ‘승자’가 되는 미술 경매는 소비자가 최종가를 결정하므로 어느 정도 ‘가격의 투명성’이 보장된다는 점에서 인기를 얻고 있다. 특히 세계 미술 시장에서 전체 거래량 2위를 달리며 맹위를 떨치고 있는 중국의 컬렉터들이 갤러리보다 경매를 선호하는 것으로 알려졌다. 그래서일까. 요즘 아시아 경매 시장은 굉장히 활발한 모습이다. 물론 그 중심은 아시아의 금융 중심지일 뿐만 아니라 ‘아트 허브’로도 확고부동한 위치를 점하고 있는 홍콩이다. 요즘 홍콩에서는 미술 경매에서 가장 비중이 큰 근현대미술을 주로 다루는 ‘이브닝 세일’이 열릴 때 좌중이 “와아~” 하는 탄성을 지르는 경우가 자주 눈에 띈다. 경쟁이 치열해지면서 추정가(경매 회사에서 제시하는 작품 가격대로 최저가와 최고가가 명시된다)를 훌쩍 뛰어넘으면서 현장 분위기가 마치 블록버스터 영화의 클라이맥스처럼 한껏 고조되기 때문이다. 이윽고 작품이 낙찰돼 경매사가 망치를 ‘탕’ 내리치면 박수 갈채가 쏟아지기도 한다. 인기 있는 작품일수록 진행 속도가 빨라져 어떨 때는 증시에서 특정 종목이 호재를 타고 순식간에 상한가를 찍는 것처럼 짜릿한 순간이 빚어지기도 한다. 사실 사는 이의 입장에서는 나중에야 투자의 결실을 맛볼 수 있을지는 몰라도 적어도 그 시점에서는 가장 비싼 값에 작품을 가져가는 셈인데, 그 순간 오히려 환호성이 터져나오는 ‘축하’의 광경은 묘한 매력을 자아낸다.

시들지 않는 단색화 열풍, 연말 홍콩 경매에서 또다시 입증

11월 말에서 12월 초 홍콩에는 미술품 경매의 선구자 격인 크리스티를 비롯해 여럿 경매업체들이 주관하는 일종의 ‘경매 위크(auction week)’가 펼쳐진다. 현대미술, 고미술, 보석, 핸드백, 시계, 도자기, 와인 등 ‘종목’ 자체가 무척이나 다양한 판매의 장이다. 사실 아트 경매는 ‘프라이빗 세일’을 제외하면 누구에게나 열린 행사다. 꼭 작품을 사지 않더라도 경매에 나올 작품을 미리 보는 ‘프리뷰(preview)’에 들러 관심 분야의 동향을 살펴볼 수도 있고, 심도 깊은 컬렉터가 아니더라도 가끔씩 괜찮은 ‘딜’을 건질 수도 있는 공개된 마켓이다. 글로벌 미술 시장의 활황, 단색화를 앞세운 한국 미술에 대한 관심 등에 힘입어 서울옥션, K옥션 등 한국 경매업체들의 위상도 갈수록 커지고 있다. 서울옥션은 지난해 10월 홍콩 경매에서 김환기 작가의 ‘무제 19-VII-71#209’로 47억2천만원이라는 역사적인 낙찰가를 기록하기도 했다. 지난해 11월 29일 홍콩 섬 완차이에 위치한 그랜드 하얏트 호텔. 현지 시각으로 저녁 6시, 해외 경매에서 잇따라 좋은 성적을 내고 있는 서울옥션이 홍콩에서 17번째로 개최하는 공개 경매가 시작됐다. 이번 경매는 최근 세계적으로 ‘핫한’ 국내 단색화(單色畵) 작가들의 작품 다수와 국보급 고미술품까지 함께 경매에 나온지라 시작 전부터 주목을 받았다. 1부 초반부는 단색화가 장식했다. 정상화, 박서보, 권영우, 정창섭, 하종현, 윤형근 등 단색화 작가들의 작품에 대한 관심은 역시나 뜨거웠다. 1번부터 27번까지의 단색화 작품이 연이어 모두 낙찰됐으며 추정 가격대를 가뿐히 넘어서는 경우도 있었다.

하루 앞선 28일 홍콩 컨벤션센터에서 열린 크리스티 경매에서 1975년 작 ‘묘법 No 65-75’가 7백80만홍콩달러(한화 약 11억6천344만원)에 낙찰되며 공개 경매에서는 ‘10억 클럽’에 처음으로 가입한 박서보 화백은 이날 저녁에도 큰 인기를 누렸다. 그의 LOT. 23번 ‘묘법(Ecriture) No.2-80-81’은 추정가를 훨씬 웃돌면서 사람들의 탄성을 절로 이끌어냈는데, 낙찰가 6백50만홍콩달러로 한화 10억에 근접했고, 수수료를 더한 판매가로는 10억원을 넘어섰다(7백67만홍콩달러, 한화 약 11억원). 또 권영우 작가의 작품은 단색화 작가 중 가장 많은 응찰 횟수를 기록해 눈길을 끌었는데, LOT. 35번과 36번 두 작품, ‘무제(Untitled)’는 모두 최고 추정가를 넘겼다. 정상화의 ‘무제(Untitled) 82-10-1’도 추정가 밴드를 뚫고 3백40만홍콩달러를 기록하면서 박수를 받았다.

‘한국적인 것이 세계적’이라는 표현이 통하는 시대

‘K아트’가 해외 시장에서 러브콜을 받는 데에는 2000년대 중·후반 침체기를 딛고 부활한 글로벌 미술 시장 자체의 순항이라는 배경이 뒷받침하고 있는 게 사실이다. 하지만 작품 하나의 가격대가 10억원 규모에 이른다는 건 동시대 미술계 최고 작가들만이 누릴 수 있는 영예다. 해외에서도 ‘밀리언달러 그룹’에 드는 작가는 귀하신 몸이니까. 밀리언 클럽에 속하는 우리나라의 현대미술 작가는 김환기, 이우환, 박수근, 이중섭, 천경자 등 손에 꼽힐 정도다. 여기에 최근 주목받고 있는 단색화 작가들이 일종의 ‘브랜드’처럼 해외 컬렉터 사이에서 인기를 누리면서 속속 밀리언 진영에 진입하고 있다. 일부에서는 ‘거품론’도 제기되고 있지만 단색화 열기는 일부 작가만이 아니라 K아트에 대한 조명이 전반적으로 새롭게 이뤄질 수 있다는 점에서 분명 순기능을 더 많이 품고 있다. 이미 한국 추상 작가들의 작품값도 계속 올라가는 추세다. 서울옥션 17회 홍콩경매에서도 추상 1세대인 김환기의 1970년 작 전면 점화 ‘16-II-70 #147’은 1천5백93만홍콩달러(한화 약 24억원)을 기록하면서 경매 최고가 기록 보유 작가로서의 위세를 이어갔다. 또 해외 시장에서 처음으로 선보인 유영국의 ‘무제(Untitled)’도 3백77만6천홍콩달러(한화 약 5억7천만원)에 판매됐다. 최근 영국 파이낸셜타임스(FT)에서 발행하는 섹션 잡지 <하우 투 스펜드 잇(How to Spend it)>에서도 단색화를 비롯해 첨단과 전통 기법을 아우르는 작가들까지 다루면서 한국 미술에 대해 집중적으로 조명하는 기사를 내보냈다. 한국 미술이 단지 동방의 이색적인 매력에 이끌린 ‘반짝 열풍’의 영향을 받는 게 아니라 세계 시장을 호령하는 미니멀리즘과 단색조 추상과 맞물려 진지한 평가를 받고 있다는 어조가 담긴 기사였다. 미술계도 브랜드 파워, 국력 싸움이 엄청나게 치열한 영역이기에 이처럼 K아트에 대한 재평가가 이뤄지는 것은 분명 반가운 현상이다. 하지만 지금이야말로 단기적인 가격 상승에만 열을 올릴 게 아니라 미술계가 대동단결해 탄탄한 이론적 토대를 세우고 국내외에서 수준 높은 전시를 개최해 국제적인 위상을 높여야 할 때가 아닌가 싶다. 또 아트 페어와 비엔날레에 적극적으로 참가해 ‘국가 브랜드’를 격상시키는 장기적인 관점과 전략을 정부 차원에서 지원해줘야 한다는 목소리에 귀 기울일 필요가 있을 듯하다. 미술은 럭셔리나 투자 차원의 상품이기도 하지만 문화 수준을 좌우하는 격조 높은 콘텐츠이기도 하니 말이다.

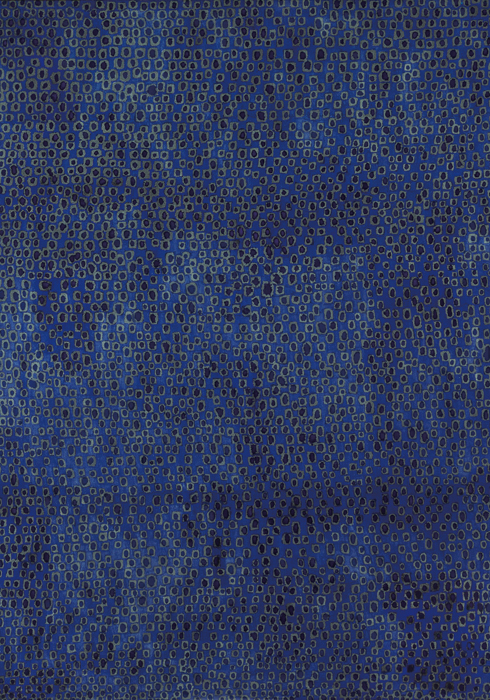

5 한국 추상의 대표 주자 김환기의 1970년 작 ‘16-II-70 #147’. 판매가 1천5백93만홍콩달러(한화 약 24억원)을 기록했다.

6 박서보의 LOT. 23번 ‘묘법 (Ecriture) No.2-80-81’은 추정가를 훨씬 웃돌았다. 수수료를 더한 판매가로는 10억원을 넘어섰다(7백67만홍콩달러).

7 알렉산더 콜더의 작품 ‘무제(Untitled)’. 판매가 3천68만홍콩달러(한화 약 46억원).

8 홍콩 크리스티 경매에서 한화 70억원(4천60만홍콩달러)이 넘는 낙찰가로 화제가 된 중국 작가 산유의 ‘Vase of Chrysanthemums on a Yellow Table’.

국보급 미술품을 환수하는 통로로서의 역할

실제로 미술 경매 현장에서도 국력이 간절해지는 순간이 더러 생겨난다. 특히 해외에 반출돼 행방이 묘연한 문화재가 많은 것으로 추정되는 우리나라 같은 경우에는, 뿌리 깊은 전통을 담고 있는 고미술품이 나올 때 ‘보이지 않는 힘’이 무척 소중해진다. 불법으로 빠져나간 문화재가 많다는 것은 공공연한 사실이지만 그 경로를 입증해내지 못하면 되찾을 수 없기에 ‘우리 것’을 다시 손에 넣기 위해 돈을 지불해야 한다는 점이 씁쓸하긴 해도 경매를 통해 환수하는 방법이 가장 현실적인 대안이기 때문이다. 경매 현장에서 그 역할을 수행하는 주체가 때에 따라 정부가 됐든 ‘큰손’ 컬렉터가 됐든 말이다. 서울옥션 홍콩 경매 2부에서 펼쳐진 ‘고미술 편’은 바로 경매의 그러한 역할과 효력이 여실히 드러난 사례였다. 이때 국보급으로 평가되는 조선 시대 백자 달항아리, 고려 시대 나전칠기 상자 등 모두 62점의 고미술품이 경매에 나왔는데, 이중 55점이 일본인 컬렉터 한 명이 소장한 것이었다. 서울옥션이 이 일본인 컬렉터로 하여금 이번 홍콩 경매에 작품을 위탁하도록 설득하는 데 3년 넘는 시간과 공을 들였다고 한다. 워낙 값진 작품들이다 보니 행여나 비한국인이 재빨리 낚아채가기라도 할까 봐 살짝 긴장하는 분위기도 있었지만, 이 중 주요 작품은 대부분 서면으로 경매에 참가한 한국인 개인 컬렉터가 낙찰받아 반가운 ‘고국행’을 예상하게 했다. 높이 42cm의 보기 드문 귀한 작품으로 평가받는 달항아리는 1천4백16만홍콩달러(한화 약 21억원)의 판매가로 낙찰됐고, 전 세계 20여 점밖에 남아 있지 않다는 ‘세밀가귀’라 불리는 고려 시대 나전 ‘나전칠국당초문합’도 3백30만홍콩달러(한화 약 5억3백만원) 라는 판매가를 기록했다.

글로벌 옥션 하우스를 향한 부지런한 행진

얼마 전 만난 어떤 홍콩 사업가는 필자에게 “단색화가 인기 있다는 건 알겠는데 한국 업체들의 경매 현장에서는 한국 작가들 작품만 볼 수 있느냐”라고 물었다. 그 답은 ‘노(no)’다. 아직 한국 미술 작품에 치우쳐 있기는 하지만 그래도 해외 오프라인 경매에서 다루는 거래 품목이 점점 다양해지고 있다. 서울옥션의 11월 말 홍콩 경매에서도 최고 낙찰가를 기록한 대작은 1부에 선보인 알렉산더 콜더의 작품 ‘무제(Untitled)’로, 판매가 3천68만홍콩달러(한화 약 46억원)를 기록했다. 뒤이어 구사마 야요이의 1960 년 작품 ‘No.Red.A.B.C’가 3천9만 홍콩달러(한화 약 45억원)에 판매됐다. 가장 치열한 경합을 이끌어낸 작가는 중국 출신 작가 산유(Sanyu). 앞서 크리스티 경매에서도 ‘Vase of Chrysanthemums on a Yellow Table’로 아시아 20세기 & 컨템퍼러리 아트 부문에서 최고가(4천60만홍콩달러)의 영광을 거머쥔 블루칩 작가다. 서울옥션에 위탁된 작품은 1950년대 유화 ‘무제(Untitled)’였다. 저명한 중국계 프랑스인 미술 평론가 프랑수아 쳉(Francois Cheng)에게 전해진 선물이었다는 이 작품이 시장에 공개된 적은 처음이라고. 그런 ‘깜짝’ 효과도 더해졌기에 크기 28.5Ⅹ15.9cm에 불과한 작은 정물화를 향한 구애가 쏟아졌고, 결국 추정가의 2배 수준인 18억원의 판매가를 기록했다. 혼자, 혹은 소수가 즐기던 유일무이하고 귀중한 작품이 드디어 세상 밖으로 나오는 순간을 포착할 수 있다는 것. 공개 경쟁에서 뿜어져나오는 분위기가 때로는 가격에 날개를 달아주기도 한다는 것, 이러한 점이 바로 미술 경매만의 고유한 매력일 것이다.